Von klassisch zu agil Wie starte ich mit Scrum?

Teams, die von klassischer Projektarbeit auf Scrum umstellen, müssen nicht nur Rollen, Artefakte und Meetings einführen. Der Wechsel vom klassischen zum agilen Projektmanagement geht auch mit großen Veränderungen in der Zusammenarbeit einher. Wie Sie den Wechsel trotzdem erfolgreich meistern, erklärt Stefan Willuda. Er schlägt einen Fahrplan vor, mit dem der Umstieg in einfachen Schritten gelingt.

Inhalt

- 1. Wollen Sie das wirklich?

- 2. An erster Stelle: der Anwender

- 3. Die Möglichkeit zur kontinuierlichen Verbesserung schaffen

- 4. Regeln Sie die Zusammenarbeit

- 5. Das Feedback des Anwenders einholen

- 6. Dem Synchronisationsbedarf in 15 Minuten begegnen

- 7. Stabilisieren Sie die Planung

- Seien Sie Vorbild

- Dinge, auf die Sie achten sollten

Von klassisch zu agil Wie starte ich mit Scrum?

Teams, die von klassischer Projektarbeit auf Scrum umstellen, müssen nicht nur Rollen, Artefakte und Meetings einführen. Der Wechsel vom klassischen zum agilen Projektmanagement geht auch mit großen Veränderungen in der Zusammenarbeit einher. Wie Sie den Wechsel trotzdem erfolgreich meistern, erklärt Stefan Willuda. Er schlägt einen Fahrplan vor, mit dem der Umstieg in einfachen Schritten gelingt.

Inhalt

- 1. Wollen Sie das wirklich?

- 2. An erster Stelle: der Anwender

- 3. Die Möglichkeit zur kontinuierlichen Verbesserung schaffen

- 4. Regeln Sie die Zusammenarbeit

- 5. Das Feedback des Anwenders einholen

- 6. Dem Synchronisationsbedarf in 15 Minuten begegnen

- 7. Stabilisieren Sie die Planung

- Seien Sie Vorbild

- Dinge, auf die Sie achten sollten

Immer wieder werde ich gefragt, wie Teams, die aktuell "klassisch" in Projekten zusammenarbeiten, den Übergang auf Scrum angehen können. Agile Zusammenarbeit mit Scrum funktioniert anders als klassische und der Umstieg auf diese andere Form der Zusammenarbeit gelingt in der Hektik des Projektalltags nicht immer reibungslos. Haben Abteilungs- oder Projektleiter die Entscheidung getroffen, zukünftig nach den Prinzipien von Scrum zu arbeiten, versuchen sie in der Hoffnung auf schnelle Erfolge nicht selten, Scrum mit all seinen Facetten in einer großen Initiative "auszurollen". Auch wenn dieser Ansatz erfolgreich sein kann, so erlebe ich in der Praxis auch das Gegenteil. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen einen alternativen Weg aufzeigen. Sie erhalten hier einen Fahrplan, mit dem Ihnen der Umstieg auf Scrum in kleinen Schritten gelingen kann. Der beschriebene Fahrplan hilft Ihnen am besten, falls Sie ein laufendes Projekt in einfachen Schritten agilisieren wollen. Es kann aber auch nützlich sein, wenn Sie in einem neuen Projekt agile Zusammenarbeit in Etappen organisieren möchten. Das hier beschriebene Vorgehen kann in beiden Fällen eingesetzt werden. Lediglich die Dauer bis zur Abarbeitung aller Punkte auf der untenstehenden Checkliste kann in einem bestehenden Projekt länger sein.

1. Wollen Sie das wirklich?

Bevor Sie mit Scrum beginnen, geben Sie sich zunächst selbst eine Antwort auf die Frage, was Sie dazu bewogen hat, mit Scrum arbeiten zu wollen. Oder anders gefragt: Welches Problem möchten Sie mit Scrum lösen, das Sie bisher nicht lösen konnten?

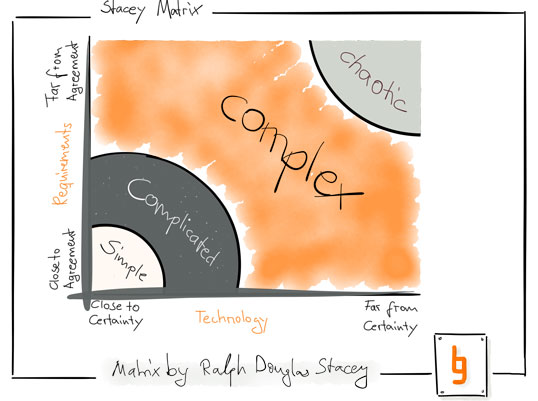

Bild 1: Stacey-Matrix – Dimensionen der Sicherheit und der Übereinstimmung.

Scrum und andere agile Rahmenwerke sind für Projektsituationen sinnvoll, deren Umfeld ein hohes Maß an Unsicherheit birgt. In solchen Kontexten sind langfristige Pläne wenig zuverlässig. Sehen wir uns Bild 1 an: Geringe Zuverlässigkeit kann sich zum Beispiel ergeben, wenn sowohl die Anforderungen als auch die eingesetzten Technologien unsicher sind (komplexes Projektumfeld). Projekte hingegen, bei denen die Anforderungen und die technologischen Rahmenbedingungen vollständig bekannt sind, lassen sich in der Regel mit hoher Zuverlässigkeit langfristig planen (simples oder kompliziertes Projektumfeld). Solche Projekte können "klassisch" erfolgreich abgewickelt werden.

Gehen Sie die Schritte in diesem Artikel bitte nur dann, wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie Scrum einsetzen wollen und wenn Sie für sich beantworten konnten, welches Problem Sie mit Scrum lösen wollen. Diese Klarheit ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg Ihrer Scrum-Einführung. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Einführung von Scrum mit Veränderungen in Ihrem Team und Ihrer Zusammenarbeit einhergehen werden. Diese Veränderungen können Widerstände aufkommen lassen. Ihr klares "Warum" für die Scrum-Einführung wird Ihnen helfen, den Kurs zu halten und positiv mit den Veränderungen umzugehen.

2. An erster Stelle: der Anwender

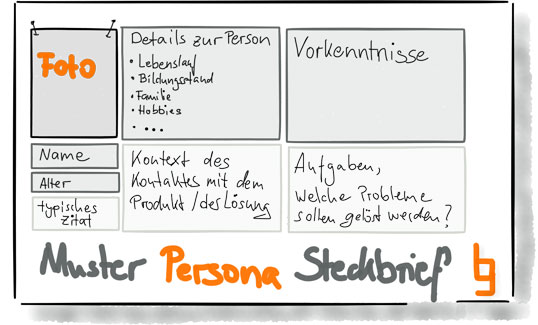

Die nächste Frage auf dem Weg zur Scrum Einführung lautet: Wer ist der tatsächliche Anwender Ihres Produkts oder Ihrer Lieferung? Diese Frage wirkt zunächst trivial, stellt in der Praxis aber viele Teams vor eine große Herausforderung. In Scrum wird die Anwenderperspektive in alle Produktentscheidungen einbezogen. Üblicherweise werden dafür ein oder mehrere prototypische Anwender identifiziert, analysiert und beschrieben. Diese Beschreibung – ähnlich einem Steckbrief eines realen Menschen (siehe Bild 2) – wird in Scrum als Persona bezeichnet.

Beschreiben Sie Ihre Persona: Stellen Sie sich vor, in welcher Situation dieser Anwender Ihr Produkt verwendet. Welche Features und Funktionalitäten machen ihn bei der Nutzung des Produkts zufrieden, was könnte ihn frustrieren? Auch wenn ich an dieser Stelle explizit von der Nutzung eines Produkts schreibe, funktioniert diese Betrachtungsweise in der Praxis problemlos auch für einzelne Funktionen, Produktteile, Dienstleistungen und sogar ganze Change-Initiativen.

Bild 2: Musterinhalte für die Beschreibung der Persona.

3. Die Möglichkeit zur kontinuierlichen Verbesserung schaffen

Das Rahmenwerk Scrum sieht kurze Feedback-Zyklen und die kontinuierliche Verbesserung vor. Diese kontinuierliche Verbesserung betrachtet dabei sowohl den Prozess der Produkt- und Lösungsentwicklung als auch die Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Ziel dieser fest und wiederkehrend eingeplanten Momente der Rückschau ist es, die Effektivität des Teams zu steigern. In Scrum findet das Bemühen um die kontinuierliche Verbesserung in der Retrospektive seinen Platz.

![]() Führen Sie also mit Ihren Kollegen regelmäßig Retrospektiven durch und stellen Sie die aktuelle Arbeitssituation immer wieder auf den Prüfstand. Diese "Nabelschau" ist für einige Teams zu Beginn ungewohnt und es braucht oft etwas Übung, bis diese Verbesserungsmeetings effektiv gestaltet werden. Doch der Effekt ist den Aufwand wert. Wahrscheinlich wird es Ihnen nach einer Retrospektive leichter fallen, den nächsten Schritt der Scrum Einführung festzulegen. Fingerpointing und stumpfes Suchen nach Fehlern hat in der Retrospektive keinen Platz. Retrospektiven sollten lösungs- und aktionsorientiert gestaltet werden: Was machen wir als Team morgen besser als heute?

Führen Sie also mit Ihren Kollegen regelmäßig Retrospektiven durch und stellen Sie die aktuelle Arbeitssituation immer wieder auf den Prüfstand. Diese "Nabelschau" ist für einige Teams zu Beginn ungewohnt und es braucht oft etwas Übung, bis diese Verbesserungsmeetings effektiv gestaltet werden. Doch der Effekt ist den Aufwand wert. Wahrscheinlich wird es Ihnen nach einer Retrospektive leichter fallen, den nächsten Schritt der Scrum Einführung festzulegen. Fingerpointing und stumpfes Suchen nach Fehlern hat in der Retrospektive keinen Platz. Retrospektiven sollten lösungs- und aktionsorientiert gestaltet werden: Was machen wir als Team morgen besser als heute?

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen

Prof. Dr. Ayelt Komus

01.06.2016

Agile-begeisterter Newbie

01.06.2016

Stefan Willuda

01.06.2016

Daniela Zbinden

02.06.2016

Helene Valadon

08.06.2016