Produktbasierte Planung

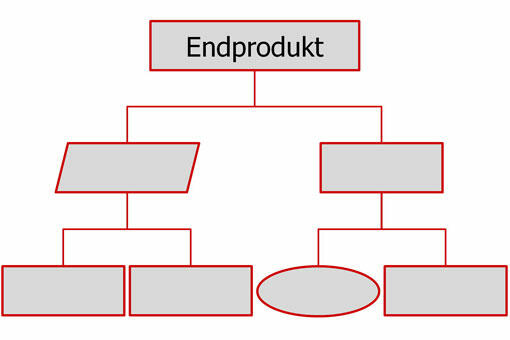

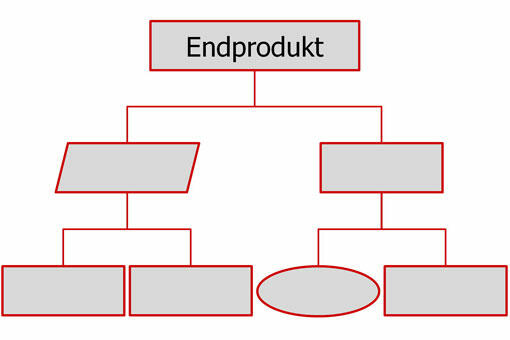

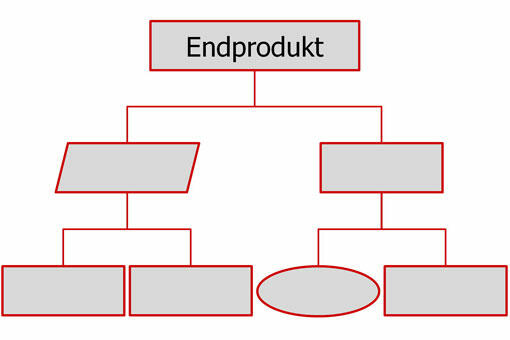

Die Produktbasierte Planung ist eine ergebnisorientierte Methode zur Erstellung von Projektplänen. Im Zentrum steht dabei die Spezifizierung des Leistungsumfangs durch einen Produktstrukturplan und durch Produktbeschreibungen. Ein Produktflussdiagramm liefert die Basis für eine anschließende Terminplanung.

Produktbasierte Planung

Die Produktbasierte Planung ist eine ergebnisorientierte Methode zur Erstellung von Projektplänen. Im Zentrum steht dabei die Spezifizierung des Leistungsumfangs durch einen Produktstrukturplan und durch Produktbeschreibungen. Ein Produktflussdiagramm liefert die Basis für eine anschließende Terminplanung.

Einsatzmöglichkeiten

- Erstellen von beliebig detaillierten Projektplänen (von grobenMeilensteinplänenbiszudetailliertenPlänenfür Arbeitspakete)

- Spezifikation des Leistungsumfangs eines Projekts

- Erstellung eines Lastenhefts

- Identifikation von Schnittstellen des Projekts

Ergebnisse

- Produktstrukturplan / Produktstrukturpläne

- Leistungsverzeichnis

- Produktbeschreibungen

- Produktflussdiagramm

Vorteile

Durchführung: Schritt für Schritt

Den Begriff "Produkt" verwendet die Produktbasierte Planung im Sinne von PRINCE2® verallgemeinert für alle durch ein Projekt herzustellenden Ergebnisse, was im Wesentlichen dem Begriff "Liefergegenstand" bzw. "Deliverable" im PMBOK® Guide entspricht. Dies bedeutet, dass auch ein herbeizuführender Zustand als "Produkt" angesehen wird, wie z.B. "um zehn Prozent gesteigerte Kundenzufriedenheit" oder "Mitarbeiterfluktuation von fünf Prozent". Entscheidend ist, dass die Qualitätskriterien zur Abnahme des Produkts exakt definiert sind, z.B. über das Messverfahren für die Kundenzufriedenheit.

Schritt 1: Beschreiben Sie das zu strukturierende Produkt!

Bevor Sie etwas strukturieren können, benötigen Sie zumindest eine grobe Vorstellung vom Endprodukt. Als erstes müssen Sie deshalb die Eigenschaften des vom Projekt zu erstellenden Produkts in Worte fassen. Es ist ganz normal, dass dies zu Beginn der PBP noch nicht exakt möglich ist – die nächsten Schritte werden weitere Informationen liefern, die eine immer genauer werdende Definition des Endprodukts ermöglichen.

Beginnen Sie deshalb mit einer groben Beschreibung, die Sie im Laufe der Planung verfeinern. Folgende Gliederung, die sich an der Beschreibung des Projektendprodukts von PRINCE2® anlehnt, kann Ihnen dabei helfen:

- Bezeichnung des Endprodukts: Geben Sie dem Leistungsumfang des Projekts einen einprägsamen Namen!

- Kurzbeschreibung des Leistungsumfangs: Was sind die wichtigsten Produkte des Projekts? Wie ist der "Zustand B" charakterisiert, der mit dem Projekt erreicht werden soll?

- Zweck: Wer wird damit arbeiten? Was werden die Benutzer damit machen? Welcher Nutzen wird vom Einsatz dieses Produkts erwartet?

- Vorhandene Informationen: Welche bestehenden Produkte können verwendet werden? Gibt es bereits einen Prototypen? Gibt es Spezifikationen, Konstruktionszeichnungen o.ä.? Gibt es eine Machbarkeitsstudie?

- Anforderungen: Welche Kundenerwartungen an dieses Produkt sind bekannt?

- Abnahmekriterien: Welche messbaren und eindeutigen Kriterien müssen die vom Projekt erbrachten Leistungen erfüllen, damit das Projekt abgenommen werden kann?

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen