Die Balanced Scorecard als effektives Frühwarnsystem

Die Balanced Scorecard als effektives Frühwarnsystem

Balanced Scorecard bedeutet, dass Unternehmen auf den Wust diverser und häufig unwichtiger Kennzahlen verzichten und sich auf wenige wichtige strategische Erfolgsfaktoren konzentrieren.

Aus RiskNews, Magazin für Risk Management - Ausgabe 01/01

Häufig führen strategische Fehlentwicklungen (Managementfehler, Produktfehler, unzureichendes Projektmanagement usw.) zu Unternehmenskrisen und zu Insolvenzen. Operative Risiken dagegen haben eher selten massive Krisen oder Insolvenzen zur Folge. Das erfolgreiche Projektmanagement muss daher bestrebt sein, das bestehende Spannungsfeld zwischen Projektrisiko einerseits und Projekterfolg andererseits systematisch, konsequent und zielorientiert auszugleichen. Dazu werden die Managementinstrumente Balanced Scorecard (BSC) und Risk Management (RM) miteinander kombiniert. Letztlich geht es um die Frage: Wie wird der Erfolg eines Projekts definiert und gesichert und was kann alles im Laufe eines Projekts schief gehen?

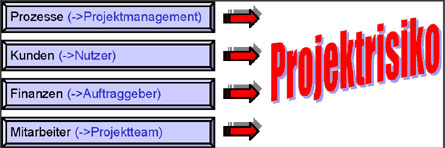

Die Perspektiven innerhalb eines Projekts

Angelehnt an die Systematik der BSC werden die möglichen Perspektiven innerhalb eines Projekts identifiziert. Dargestellt am Beispiel eines IT-Projekts könnten folgende Perspektiven zu berücksichtigen sein:

- Die finanzielle Perspektive des Auftraggebers

- Die Kundenperspektive der zukünftigen IT-Nutzer

- Die Mitarbeiterperspektive des Projektteams

- Die Prozessperspektive des Projektmanagers

Risikoidentifikation

Die Risikoidentifikaktion ist die erste Stufe des RM-Prozesses. Das Projektteam unter Leitung des Projektmanagers hat zum einen die Aufgabe, jede dieser Perspektiven vor dem Hintergrund zu betrachten: Was kann im Rahmen des Gesamtziels aus Sicht dieser Zielgruppe erreicht werden? Zum anderen aber auch: Welche Risiken, die den Erfolg des Gesamtprojekts gefährden könnten, sind erkennbar?

Für diese Stufe gibt es verschiedene Instrumente. Checklisten sind ein bewährtes Instrument, setzen aber voraus, dass im Verlauf vorangegangener Projekte entsprechende Erfahrungen aufgebaut wurden. Interviews mit den Mitgliedern der verschiedenen Zielgruppen sind empfehlenswert, um die Sichtweisen der "Betroffenen" realistisch zu erkennen. Dabei können diese Interviews in einem persönlichen Gespräch erfolgen, durch Fragebögen unterstützt werden oder durch Einbeziehung einzelner Personen zu den Brainstorming-Sitzungen.

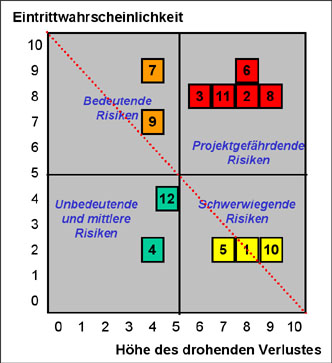

Risikobewertung

Die Risikobewertung, als zweite Stufe des Prozesses, hat die Aufgabe, die erkannten Risiken zu klassifizieren, d.h. ihre Eintrittwahrscheinlichkeit und die Größenordnung des möglichen Verlusts zu bewerten. Das dargestellte Modell basiert auf nachfolgender Klassifikation:

- Unbedeutende Risiken: Sie gefährden weder das Projektziel noch den Projektverlauf nachhaltig.

Beispiel: Ein Dienstleister übernimmt eine bestimmte Teilaufgabe. Das Ausfallen des Dienstleisters bewirkt zwar eine Störung, es gibt aber genügend andere Dienstleister, die einspringen können und rechtzeitig die gestellte Aufgabe erledigen können. - Mittlere Risiken: Sie bewirken eine spürbare Beeinträchtigung des Projektverlaufs.

Beispiel: Mehrere Projektmitarbeiter werden während des Projekts vom Auftraggeber aus dem Projekt genommen. Sie sind grundsätzlich ersetzbar. Es ist aber mit erheblichen Anstrengungen verbunden, neue Mitarbeiter einzuarbeiten. Die nächsten Projektabschnitte verlaufen daher schwierig. Diese Störung ist jedoch zeitlich begrenzt.

Bild 1: Risk Map zur graphischen Darstellung des bewerteten Risikoinventars.

- Bedeutende Risiken: Sie führen zu einer spürbaren Verteuerung des Projekts oder zu einer spürbaren Terminüberschreitung. Sie beeinträchtigen aber noch nicht das Projektziel.

Beispiel: Während des laufenden Projekts werden neue Anforderungen gestellt, die eine grundsätzliche Änderung des Projektverlaufs erfordern. Bisher erledigte Projektaufgaben sind hinfällig, neue müssen geplant werden. Die veränderte Aufgabenstellung führt zu einer spürbaren Verteuerung und möglicherweise ebenfalls zu einer Terminüberschreitung. - Schwerwiegende Risiken: Sie beeinträchtigen das Projektziel und führen zu einer erheblichen Verteuerung des Projekts oder zu einer erheblichen Zeitüberschreitung.

Beispiel: Der Auftraggeber verändert intern die Prioritäten und zieht wichtige Projektmitarbeiter oder sogar Teilprojektleiter vom Projekt ab. Mit dem verbleibenden Projektteam ist es nur schwer möglich das Projektziel zu erreichen. Möglicherweise werden externe Fachkompetenzen benötigt, um das Ziel nicht zu verfehlen. Diese Fachkompetenzen verteuern allerdings das Projekt erheblich. - Erfolgsgefährdende Risiken: Sie gefährden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Erreichung des Projektziels.

Beispiel: Falls der Auftraggeber im vorgenannten Beispiel nicht mit einer externen Verstärkung einverstanden ist, kann das Projekt mit dem verbleibenden Projektteam nicht realisiert werden. In diesem Fall ist die Erreichung des Projektziels gefährdet.

Bild 2: Jede der vier Projektperspektiven muss beim Risikomanagement mit der BSC getrennt betrachtet werden.

Risikoinventar

Die identifizierten Risiken werden im Rahmen des Risikoinventars aufgelistet, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und das Ausmaß des drohenden Verlusts wird auf einer Skala (z.B. von 1 bis 10) bewertet. Um das bewertete Risikoinventar grafisch darzustellen, eignet sich die Risk Map (Bild 1).

…