Risikokatalog

Ein Risikokatalog listet strukturiert mögliche Risikoereignisse auf, die den Projekterfolg gefährden können. Darüber hinaus kann er weitere Informationen enthalten wie z.B. empfohlene Risikomaßnahmen. Der Risikokatalog dient zum einen als Checkliste für die Risikoanalyse von Projekten, zum anderen als Informationsspeicher für die kontinuierliche Verbesserung des Risikomanagements. Neben Bedrohungen kann ein Risikokatalog auch Chancen auflisten, die den Projekterfolg fördern.

Risikokatalog

Ein Risikokatalog listet strukturiert mögliche Risikoereignisse auf, die den Projekterfolg gefährden können. Darüber hinaus kann er weitere Informationen enthalten wie z.B. empfohlene Risikomaßnahmen. Der Risikokatalog dient zum einen als Checkliste für die Risikoanalyse von Projekten, zum anderen als Informationsspeicher für die kontinuierliche Verbesserung des Risikomanagements. Neben Bedrohungen kann ein Risikokatalog auch Chancen auflisten, die den Projekterfolg fördern.

Einsatzmöglichkeiten

- Erstellung von Checklisten für die Risikoanalyse von Vorhaben

- Planung von Risikomaßnahmen

- Beurteilung der Risikobelastung eines Projekts

- Vergleich der Risikobelastungen von mehreren Projekten

- Beurteilung der Erfolgschancen von Projekten

- Sammlung von Erfahrungswerten aus dem Risikomanagement von Projekten

Ergebnisse

- aktualisierter Risikokatalog

- Risikoliste für ein Projekt

- Liste von Risikomaßnahmen für ein Projekt

Vorteile

Durchführung: Schritt für Schritt

Die Arbeit mit dem Risikokatalog wird nicht durch einen immer wieder gleich ablaufenden Prozess definiert, vielmehr können die im Folgenden beschriebenen Schritte auch jeweils für sich allein durchgeführt werden.

Schritt 1: Legen Sie die Kategorien fest!

Für ein effizientes Arbeiten mit einer umfangreichen Liste von Risikoereignissen ist es unbedingt erforderlich, diese zu strukturieren. Die Strukturierung ist zugleich ein wesentlicher Bestandteil der Anpassung des Risikokatalogs an das jeweilige Projektumfeld, z.B. die Branche oder die Projektart.

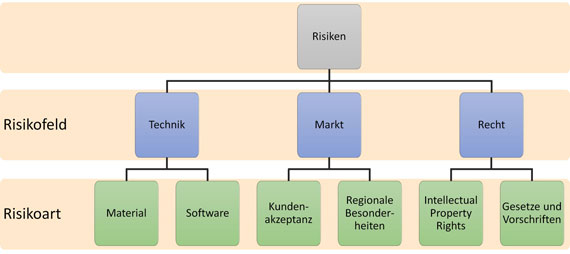

Beginnen Sie zunächst mit nur einer Ebene von Kategorien. Wenn die Anzahl der Risikoereignisse innerhalb einer Kategorie zu hoch wird, können Sie eine zweite Ebene von Unterkategorien definieren. Als Bezeichnungen für die Kategorien finden sich in der Praxis unterschiedliche Begriffe wie z.B. "Risikofeld", "Risikoart", "Risikotyp" oder "Risikobereich". Wenn Sie nicht einfach beim Begriff "Risikokategorie" bleiben wollen, sollten Sie für die oberste Ebene einen Begriff verwenden, der die Allgemeinheit dieser Kategorisierung zum Ausdruck bringt, wie z.B. "Risikofeld".

Grundsätzlich sind drei inhaltliche Ausrichtungen der Kategorisierung möglich: Nach Risikoursache, nach Managementdisziplin oder nach Risikoauswirkung. Eine Kategorisierung nach Risikoauswirkungen, also z.B. "Verzögerung", "Budgetüberschreitung", "Nichterfüllung des Leistungsumfang" usw. scheint zwar auf den ersten Blick intuitiv, ist aber nicht zu empfehlen, da die meisten Risikoereignisse mehr als eine Auswirkung haben und demgemäß in mehreren Kategorien aufgeführt werden müssten. In einer stark arbeitsteilig spezialisierten Umgebung kann eine Kategorisierung nach Managementdisziplinen bzw. Zuständigkeitsbereichen sinnvoll sein, wie z.B. "Qualitätsmanagement", "Produktion", "Vertrieb" usw. Am weitesten verbreitet und als erster Ansatz zu empfehlen ist die Kategorisierung nach übergeordneten Risikoursachen wie z.B. "Technik", "Finanzierung", "Markt", "Ressourcen" usw. Für das Zusammenstellen der Kategorien kann ein Risikostrukturplan hilfreich sein, wie er beispielhaft in Bild 1 gezeigt wird.

Bild 1: Einfacher Risikostrukturplan mit zweistufiger Kategorisierung (Prinzipskizze).

Bild vergrößern

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen