Risikoanalyse

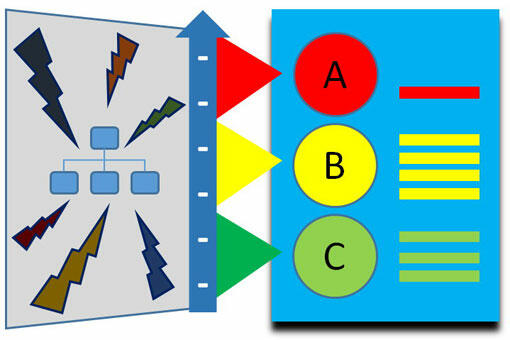

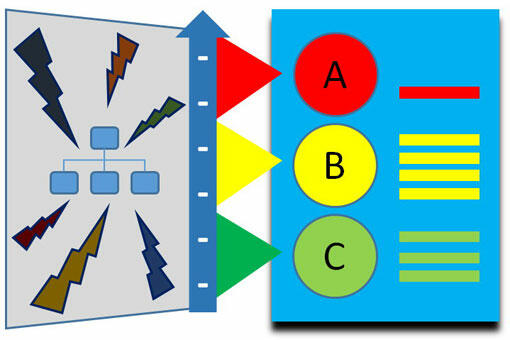

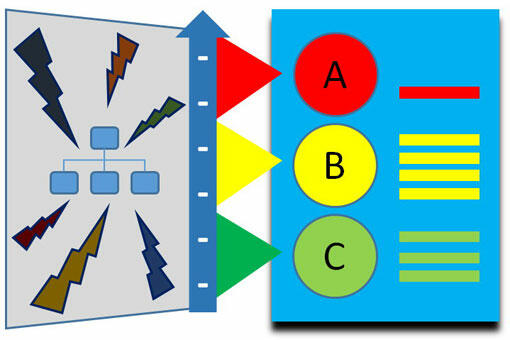

Die Risikoanalyse ist eine Methode zur Untersuchung und Bewertung von Projektrisiken. Deren Gefährlichkeit für den Projekterfolg wird nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Größe der Auswirkung eingeschätzt. Die Risiken werden zudem hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen priorisiert. Die Ergebnisse werden für die weiteren Schritte im Risikomanagementprozess dokumentiert.

Risikoanalyse

Die Risikoanalyse ist eine Methode zur Untersuchung und Bewertung von Projektrisiken. Deren Gefährlichkeit für den Projekterfolg wird nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Größe der Auswirkung eingeschätzt. Die Risiken werden zudem hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen priorisiert. Die Ergebnisse werden für die weiteren Schritte im Risikomanagementprozess dokumentiert.

Einsatzmöglichkeiten

- Bewertung der Risikosituation in einem Projekt, Programm oder Portfolio

- Priorisierung der Risiken für weitere Aktivitäten im Risikomanagementprozess

- Prüfung der Durchführbarkeit eines Projekts

- Aufbau eines Risikoportfolios im Programm- und Projektportfoliomanagement

Im Einzelprojekt wird die Risikoanalyse sowohl in frühen Phasen als auch im gesamten Projektverlauf eingesetzt. Die Analyse ist dann auf die Betrachtung von Einzelrisiken innerhalb des Projekts fokussiert. Die Methode ist nicht auf das Projektmanagement beschränkt, sondern kann auch zur Beurteilung von Produkten, Prozessen, Strategien und anderen Geschäftsobjekten eingesetzt werden.

Ergebnisse

- Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung (Schadenshöhe) jedes betrachteten Risikos

- Erwartungswert jedes betrachteten Risikos (= Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadenshöhe) zur Berechnung der Risikokosten bzw. des Schadensmaßes

- optional: Eintrittsnähe, Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und Kategorien der Risikoereignisse

- Einteilung der Risiken in Risikoklassen

- Priorisierung der Risiken für die anschließende Risikobehandlung

Vorteile

Durchführung: Schritt für Schritt

Die Normen für Risikomanagement und die Richtlinien für Projektmanagement behandeln Risiken als Oberbegriff für Bedrohungen und Chancen. In der Praxis werden jedoch Risiken weiterhin im traditionellen Sinne als unsichere Ereignisse mit negativen Auswirkungen auf das Projekt betrachtet und dementsprechend gemanagt. Die folgende Darstellung beschränkt sich deshalb auf die Analyse von Bedrohungen.

Schritt 1: Bereiten Sie den Risikoanalyse-Workshop vor!

Beschaffen Sie alle notwendigen Ausgangsdaten. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen vorliegen, die zur Bewertung der Risiken geeignet sind. Hierzu zählen z.B. Erfahrungswerte vergangener Projekte über Einschätzung von Risiken, Lessons Learned und Rahmenbedingungen. Unbedingt erforderlich sind ferner alle bisher erstellten Projektdokumente wie z.B. Pläne und Spezifikationen, um die Auswirkungen von eingetretenen Risiken beurteilen zu können. Wenn Experten aufgrund ihres Fachwissens und ihrer Erfahrung dazu beitragen können, Risiken besser einzuschätzen, laden Sie diese ebenfalls zum Workshop ein.

Planen Sie die Zeit für den Workshop großzügig, wenn die Teilnehmenden zum ersten Mal eine Risikoanalyse durchführen. Meist entstehen dabei zeitintensive Diskussionen, um die unterschiedlichen Einschätzungen abzugleichen. Haben die Teilnehmenden bereits Erfahrungen mit Risikoanalyse wird meist schneller ein Ergebnis erzielt.

Legen Sie fest, welche Methoden zur Priorisierung der Risiken Sie einsetzen werden. Die Priorisierung kann auf unterschiedliche Weise vorgenommen werden. Verbreitete Methoden sind:

- Priorisierung anhand Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller Schadenshöhe

- Rangfolge nach Relevanz: Wenn Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe nicht zur Priorisierung genügen (z.B. große Unsicherheit der Bestimmung), wird die Bedeutsamkeit der Risiken für das Projekt im direkten Vergleich zueinander bestimmt. Die notwendigen Projektaktivitäten werden daraus abgeleitet ohne explizite Gefährdungskategorien bzw. Risikoklassen zu benennen.

- Einteilung in Gefährdungskategorien

Zur Vorbereitung und Durchführung des Workshops können Sie die Methode Workshop verwenden.

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen

Daniela Meixner

09.01.2018