M.O.O.N.-Stepping

Mit dem M.O.O.N.-Stepping bearbeiten Sie Ihre eigenen, inneren Widerstände gegen Sachverhalte oder Personen. Sie durchlaufen in vier Schritten eine innere Verhandlung mit dem personifizierten Widerstand. Hierzu nehmen Sie Kontakt mit Ihrem inneren Widerstand auf, benennen ihn und suchen nach Möglichkeiten, ihn aufzulösen. Dabei setzten Sie die Prinzipien des Harvard-Konzepts für partnerschaftliche Verhandlungen ein.

M.O.O.N.-Stepping

Mit dem M.O.O.N.-Stepping bearbeiten Sie Ihre eigenen, inneren Widerstände gegen Sachverhalte oder Personen. Sie durchlaufen in vier Schritten eine innere Verhandlung mit dem personifizierten Widerstand. Hierzu nehmen Sie Kontakt mit Ihrem inneren Widerstand auf, benennen ihn und suchen nach Möglichkeiten, ihn aufzulösen. Dabei setzten Sie die Prinzipien des Harvard-Konzepts für partnerschaftliche Verhandlungen ein.

Einsatzmöglichkeiten

- Bearbeiten innerer Widerstände

- Aufbrechen von Blockaden bei ins Stocken geratenen Verhandlungen

- Beratung bei Konfliktsituationen

M.O.O.N.-Stepping wird grundsätzlich von einer einzelnen Person eingesetzt.

Die Durchführung ist einfach und erfordert nur geringen Aufwand.

Ergebnisse

Maßnahmen zur Überwindung der inneren Blockaden

Vorteile

Durchführung: Schritt für Schritt

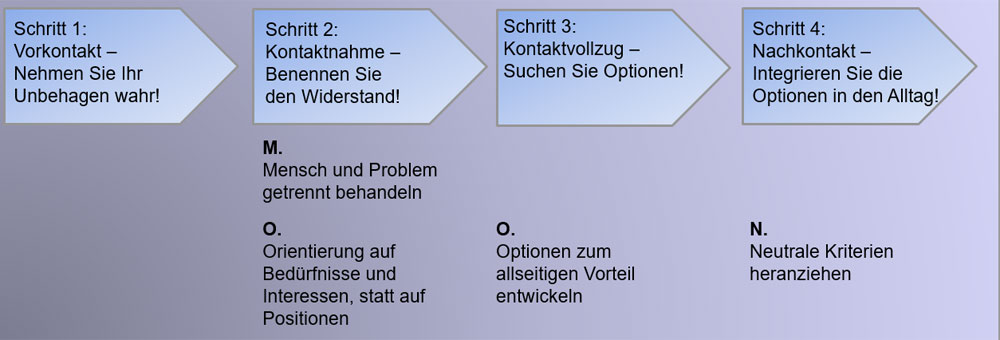

Die Methode verbindet den Kontaktzyklus der Gestalttherapie mit den Prinzipien des Harvard Konzepts für Verhandlungen. Bild 1 zeigt den Prozess des M.O.O.N.-Steppings im Überblick.

Bild 1: Überblick über den Prozess des M.O.O.N.-Steppings.

Kontaktzyklus der Gestalttherapie

Ein Kontakt beschreibt nach dem Modell der Gestalttherapie eine Verbindung, Kommunikation oder Interaktion zur Übermittlung von Informationen. Der Kontakt kann sich nach innen, auf die Wahrnehmung eines Bedürfnisses, oder nach außen richten, z.B. zu einem anderen Menschen. Der Kontakt durchläuft einen Zyklus von vier Phasen. Fritz Perls (1893-1970), einer der Begründer der Gestalttherapie, beschreibt den Kontaktzyklus mit Hilfe eines Beispiels aus der Biologie (nach: Siegel, Sylvia: Das gestaltberaterische Kontaktzyklusmodell in der sozialen Arbeit, 2013 (https://gestalttherapie-berlin-siegel.de/das-gestaltberaterische-kontaktzyklusmodell-der-sozialen-arbeit/ ):

- Vorkontakt: Wir nehmen wahr, dass etwas fehlt, jedoch ist noch unklar, was dies genau ist.

- Kontaktannahme: Das Bedürfnis wird klarer und wir erkennen, dass wir Durst haben.

- Kontaktvollzug: Wir richten unsere Gedanken und Handlungen auf die Durstbeseitigung aus.

- Nachkontakt: Nachdem wir etwas getrunken haben, verschwindet das Bedürfnis.

In ähnlicher Weise können wir Kontakt zu einem inneren Widerstand aufnehmen. Zunächst nehmen wir diesen inneren Widerstand nur als Gefühl war. In einem zweiten Schritt können wir den inneren Widerstand benennen und dann Lösungen für dessen Überwindung suchen. Im letzten Schritt verschwindet dann der innere Widerstand.

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen

Danke für den Beitrag dieser erinnert mich ein wenig an eine Met

26.09.2022

Vielen Dank für Ihren Beitrag, ergänzend dazu möchte ich auf die Beschreibung der Methode "Feedback Wrap" von Jurgen Appelo aus Mgmt. 3.0 hinweisen. (https://management30.com/practice/feedback-wraps/) In seiner Methodenbeschreibung hat er den Prozess in weitere Stufen heruntergebrochen. Das war für mich schon oft hilfreich.

Ein Hilfreicher Hinweise zur Methodenbeschreibung

27.09.2022

Vielen Dank Herr Moser für diesen hilfreichen Link zur Methode "Feedback wrap"