Szenariotechnik

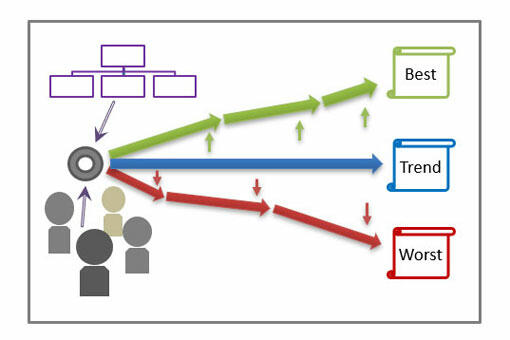

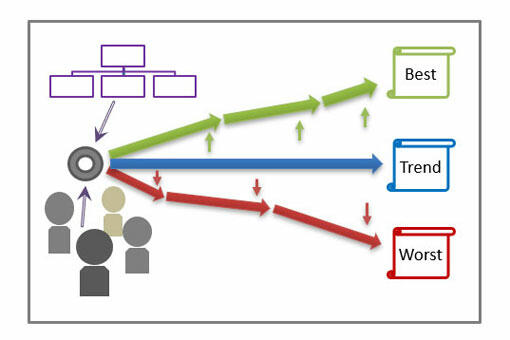

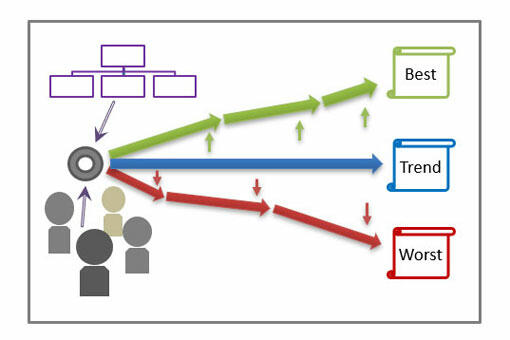

Die Szenariotechnik entwickelt anhand von Annahmen und der Analyse möglicher Einflussfaktoren Prognosen für den zukünftigen Projektverlauf. Eine positive Projektion (Best Case) zeigt den idealen Verlauf unter günstigen Annahmen, eine negative Prognose (Worst Case) die Entwicklung unter denkbar ungünstigen Annahmen. Weitere Szenarien sind möglich, z.B. eine Trendprojektion, die den vermuteten wahrscheinlichsten Verlauf abbildet. Die Analyse und Bewertung der Szenarien dient zur Entwicklung von Strategien und Maßnahmen für das weitere Vorgehen.

Szenariotechnik

Die Szenariotechnik entwickelt anhand von Annahmen und der Analyse möglicher Einflussfaktoren Prognosen für den zukünftigen Projektverlauf. Eine positive Projektion (Best Case) zeigt den idealen Verlauf unter günstigen Annahmen, eine negative Prognose (Worst Case) die Entwicklung unter denkbar ungünstigen Annahmen. Weitere Szenarien sind möglich, z.B. eine Trendprojektion, die den vermuteten wahrscheinlichsten Verlauf abbildet. Die Analyse und Bewertung der Szenarien dient zur Entwicklung von Strategien und Maßnahmen für das weitere Vorgehen.

Einsatzmöglichkeiten

- Erkennen zukünftiger Entwicklungen im Projekt, z.B. im Risikomanagement (Risikoszenario), im Kostenmanagement (für Aufwandsschätzungen, Expertenschätzungen) oder bei Entscheidungsprozessen (z.B. Make-or-Buy)

- Entwicklung von Strategien (insbesondere auf Projektebene)

- Einschätzung von Arbeitsaufwand und Kosten

- Analyse von Auswirkungen für einzelne Risiken oder ganze Risikokategorien

Die Szenariotechnik kann für ein gesamtes Projekt, für eine Phase oder eine einzelne Aufgabenstellung eingesetzt werden.

Die Darstellungstiefe in der Szenariotechnik kann variiert werden. Häufig werden in Projekten sehr einfache Szenarien verwendet (z.B. zur Kostenschätzung nach der PERT Drei-Punkt-Schätzung). Diese zeigen mögliche Kostentreiber und deren Folgen für die Kostenentwicklung im Projekt kurz und stimmig auf. Umfangreichere Szenarien stellen die von der Projektplanung abweichenden prognostizierten Projektentwicklungen und Zukunftsbilder sehr detailliert dar (z.B. anhand von Meilensteinverlauf, Projektphasen, Kostenganglinie).

Ergebnisse

Die Szenariotechnik liefert (ergänzend zur bestehenden Projektplanung) mindestens zwei unterschiedliche Prognosen. Diese stellen die voneinander abweichenden Zukunftsbilder eines Projekts (in Bezug auf Dauer, Kosten, Leistungsumfang, Qualität, Nutzen, Risikobelastung) sowie die dafür ursächlichen Annahmen und Entwicklungen transparent und schlüssig dar:

- Positives Szenario, günstigste Projektion (Best Case)

- Negatives Szenario, ungünstigste Projektion (Worst Case)

- Optional: Trendszenario, wahrscheinlichsteProjektion(Most Likely Case)

- Optional: zusätzliche Szenarien für weitere Annahmen

Vorteile

Durchführung: Schritt für Schritt

Schritt 1: Stellen Sie Ausgangssituation, Aufgabenstellung und Zielsetzung dar!

Wenn Sie die Szenariotechnik im Team durchführen, dann können Sie hierfür die Methoden "Workshop" und "Moderation einer Arbeitsgruppe" entsprechend anpassen und verwenden.

Um alle Beteiligten auf den gleichen Kenntnisstand zu bringen, beschreiben Sie den Ausgangszustand, d.h. die aktuelle Situation des Projekts. Erklären Sie, welches Ziel mit der Methode erreicht werden soll: z.B.: Kostenober- und Untergrenze des Projekts schätzen, Dreipunktschätzung für ein Arbeitspaket durchführen, die Entscheidung über Fremdvergabe eines Teilprojektes fällen, ein Risiko detailliert analysieren.

Beispiel Aktionstag Gesundheit

Ein Verein will einen Aktionstag zum Thema Gesundheit durchführen. Geplant sind Vorträge von Medizinern und Therapeuten sowie einer Ausstellung von Anbietern medizinischer Hilfsmittel. Für eine erste grobe Abschätzung des eigenen Aufwands und des Kostenrahmens soll das Projektteam ein Best Case- und Worst Case-Szenario erarbeiten.

Die bis dato bekannten Fakten sind:

- Die Fachtagung soll für ca. 150 Teilnehmende ausgerichtet werden.

- Termin und Dauer: ein Tag im November des laufenden Jahres

- Programm: Acht Vorträge sind geplant, Wunschliste liegt vor

- Die Ausstellung bietet Platz für etwa 20 Stände, es gibt bereits eine Interessentenliste mit 40 Firmen.

- Der Veranstaltungsort soll zentral gelegen und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Gewünscht ist eine Parkmöglichkeit.

- Unbedingt erforderlich ist die Barrierefreiheit sowohl beim Zugang als auch in der Ausstellung selbst

- Am Aktionstag werden zehn Personen zur Organisation benötigt. Der Einsatz von sechs freiwilligen Helfern ist wünschenswert, vier Personen sind bereits intern vorhanden.

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen

test

07.11.2018

test comment

test

13.12.2018

test

test3

13.12.2018

test

test4

13.12.2018

test

test

13.12.2018

test