TOC-Denkwerkzeuge für Change Management

Synonyme

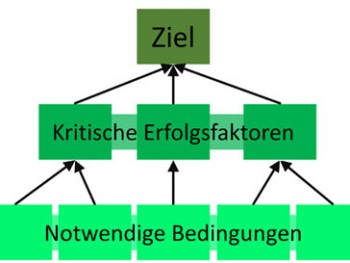

Die sieben Denkwerkzeuge der Theory of Constraints wirken bei einem Veränderungsprojekt in einem systematischen Prozess zusammen, um Unsicherheit und Risiko zu minimieren, sowie Nutzen und Erfolgschancen zu maximieren.

TOC-Denkwerkzeuge für Change Management

Synonyme

Die sieben Denkwerkzeuge der Theory of Constraints wirken bei einem Veränderungsprojekt in einem systematischen Prozess zusammen, um Unsicherheit und Risiko zu minimieren, sowie Nutzen und Erfolgschancen zu maximieren.

Einsatzmöglichkeiten

- Auswahl, Konzeption und Planung wirksamer Veränderungsprojekte

- Ganzheitliche Optimierung von Organisationen und Bereichen

- Kundenorientierte Optimierung und Weiterentwicklung von Produkten

- Entwicklung von "unwiderstehlichen" Angeboten

- Lebensplanung und Persönlichkeitsentwicklung

Entwickelt wurde dieser Prozess für die Anwendung in Einzelarbeit, Zwiegesprächen oder Kleingruppen, wobei an mehreren Punkten das Feedback aller Betroffenen eingeholt werden kann und soll; dies sind auch die geeignetsten Settings. Ursprünglich wurde der hier dargestellte Prozess nur zur ganzheitlichen Optimierung eines Unternehmens und für die konstruktive Einbeziehung der Betroffenen in den Change-Prozess verwendet. Heute wird er hauptsächlich zur Entwicklung von sehr attraktiven Produkten eingesetzt, die von der Konkurrenz kaum zu kopieren sind.

Ergebnisse

- Umsetzungsplan des Veränderungsprojekts mit hoher Erfolgsaussicht und geringen Risiken

- Klarheit und Einigkeit über bestehende Schwierigkeiten, deren Kernursachen und den besten Weg, die gewünschte Veränderung zu erreichen

- Positive Einstellung und aktive Mitwirkung der Betroffenen

Vorteile

Durchführung: Schritt für Schritt

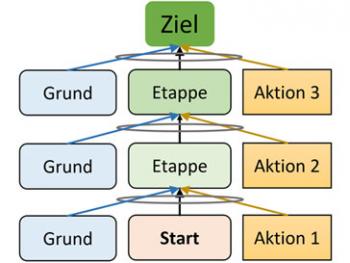

In einem Veränderungsprojekt wirken die Denkwerkzeuge der Theory of Constraints in einem systematischen Prozess zusammen, um Unsicherheit und Risiko zu minimieren, sowie Nutzen und Erfolgschancen zu maximieren. Hierzu werden sie in der folgenden Reihenfolge eingesetzt:

|

1 |

|

|

|

2 |

|

|

|

3 |

|

|

|

4 |

|

|

|

5 |

|

|

|

6 |

|

|

|

7 |

|

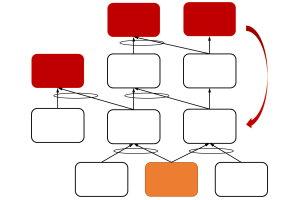

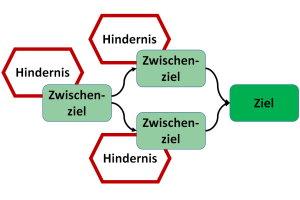

Jedes Werkzeug (Tabelle 1) baut auf den Ergebnissen des Vorhergehenden auf und prüft dabei, ob diese schlüssig und vollständig sind. Möglicherweise erkennt man dadurch bei einem Schritt, dass man die Ergebnisse eines vorhergehenden Werkzeugs revidieren und die entsprechenden Schritte mit den neuen Erkenntnissen wiederholen muss.

Zum Schluss werden die Ergebnisse in einen Umsetzungsplan überführt. Üblicherweise wird der entstehende Projektplan nach Critical Chain Projektmanagement geplant.

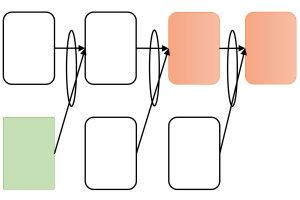

Um Vollständigkeit, Richtigkeit und möglichst große Mitwirkung der Stakeholder sicherzustellen, ist es empfehlenswert, je nach Unternehmensgröße den Prozess in zwei bis vier Stufen zu durchlaufen:

- Erstanalyse in der Kleingruppe (bei kleineren Unternehmen ist dies oft das Führungsteam)

- Präsentation vor der GF und wo nötig anpassen (ggf. mehr als einmal, bis Freigabe zum Start)

- Präsentation vor dem Führungsteam und wo nötig anpassen (ggf. tiefer im Detail und mehr als einmal)

- Präsentation eines Executive Summarys an die Mitarbeitenden

Schritt 1: Definieren Sie die Systemgrenzen!

Klären Sie als erstes, um welches System es geht: Geht es um ein Unternehmen, eine Abteilung, eine Branche, ein Projekt, Ihre Lebensplanung oder Ihre berufliche Karriere?

Entsprechend können Sie die Grenzen des Systems festziehen: Was gehört zum System dazu? Was ist Teil des Systems, was ist Teil der Umwelt? Wo sind die Grenzen Ihres Einflusses? Welche Entscheider legen die Ziele des Systems fest?

Dies liefert die Basis für den zweiten Schritt – jedes System hat potenziell andere Ziele.

Beispiel: Multiprojektmanagement eines Anlagenbauers optimieren

Sie haben vor einigen Monaten die neu geschaffene Position des Head of PMO (Project Management Office) eines Anlagenbauers angetreten. Ihre Aufgaben – ein PMO aufzubauen, die einzelkämpferisch arbeitenden Projektmanager zu einem Team zu machen und für bessere Liefertreue der Projekte zu sorgen – erweisen sich schwerer als erwartet. Sie haben schon einiges versucht: Projektmanagementschulungen, Standard-Vorlagen, Strukturierung der Projekte durch Zwischenmeilensteine. Aber für die Kunden sichtbare Verbesserungen konnten Sie noch nicht bewirken.

Das System ist in diesem Fall das gesamte Unternehmen: Ihre Projekte leben von Beiträgen aller Abteilungen: Sales, Produktion, HR, Buchhaltung und Produktmanagement. In Einflussbereich des Systems befinden sich außerdem die beteiligten Lieferanten und Kunden.

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen