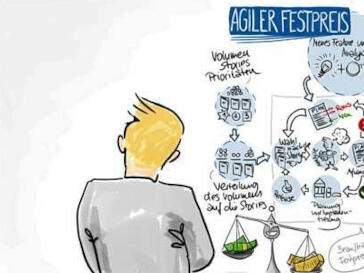

Von der Kunst, in Time & Budget den maximalen Nutzen zu schaffen Agile Festpreisprojekte in der Praxis

Wie wird aus einer groben Anforderung ein konkretes Bündel an Arbeitspaketen? Wie berücksichtigt man Kosten, Nutzen, Komplexität und Mehrwert beim Endkunden in diesem Prozess? Tassilo Kubitz setzt für genau diese Fragestellungen auf Impact Mapping, Story Mapping, die T-Shirt sowie Dreipunkt-Schätzmethode. Wie er in der Praxis vorgeht und wie die Methoden in agilen Festpreisprojekten eingesetzt werden, erklärt er im abschließenden Teil des Zweiteilers.

Management Summary

Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!

Inhalt

- Mit einem Baum Anforderungen in eine Impact Map und Story Maps strukturieren

- Impact Mapping: Den Kern einer Anforderung ermitteln

- Story Mapping: Dem Endkunden das Produkt verkaufen

- User Storys: Vom Nutzenversprechen zur praktischen Umsetzung

- Mit der Stacey-Matrix den Komplexitätsgrad bestimmen

- Impact Map, Story Maps und User Storys richtig geschätzt

- Schätzen – der richtige Methodenmix machts

- Das Puzzle mit Hilfe des Kano-Modells optimieren

- Fazit

- Literaturverzeichnis

Von der Kunst, in Time & Budget den maximalen Nutzen zu schaffen Agile Festpreisprojekte in der Praxis

Wie wird aus einer groben Anforderung ein konkretes Bündel an Arbeitspaketen? Wie berücksichtigt man Kosten, Nutzen, Komplexität und Mehrwert beim Endkunden in diesem Prozess? Tassilo Kubitz setzt für genau diese Fragestellungen auf Impact Mapping, Story Mapping, die T-Shirt sowie Dreipunkt-Schätzmethode. Wie er in der Praxis vorgeht und wie die Methoden in agilen Festpreisprojekten eingesetzt werden, erklärt er im abschließenden Teil des Zweiteilers.

Management Summary

Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!

Inhalt

- Mit einem Baum Anforderungen in eine Impact Map und Story Maps strukturieren

- Impact Mapping: Den Kern einer Anforderung ermitteln

- Story Mapping: Dem Endkunden das Produkt verkaufen

- User Storys: Vom Nutzenversprechen zur praktischen Umsetzung

- Mit der Stacey-Matrix den Komplexitätsgrad bestimmen

- Impact Map, Story Maps und User Storys richtig geschätzt

- Schätzen – der richtige Methodenmix machts

- Das Puzzle mit Hilfe des Kano-Modells optimieren

- Fazit

- Literaturverzeichnis

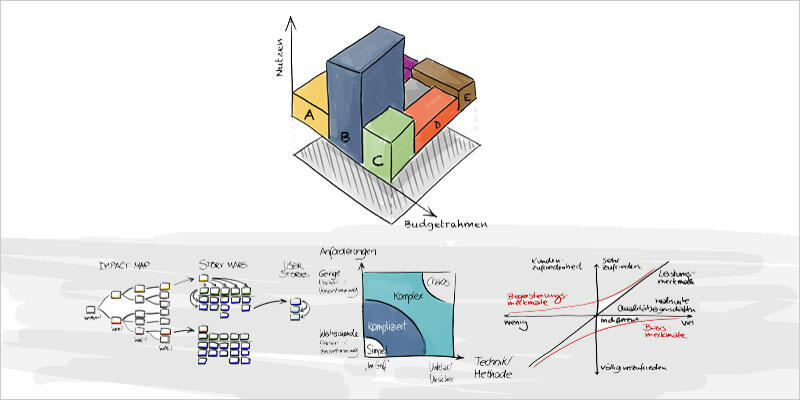

Sie haben ein Projekt, das Sie innerhalb eines bestimmten Zeit- und Budgetrahmens fertig stellen müssen? Gleichzeitig erfordern sich ändernde Prioritäten oder Anforderungen Flexibilität. Dann könnte für Sie das Vorgehen eines agilen Festpreis-Projekts passen. Wie Sie dazu vorgehen, habe ich im ersten Teil dieses Zweiteilers beschrieben. Welche Methoden Sie einsetzen können, um die Anforderungen zu strukturieren und Kosten, Nutzen sowie Komplexität zu schätzen, stelle ich Ihnen in diesem zweiten und abschließenden Teil vor. Tabelle 1 zeigt die dabei eingesetzten Methoden im Überblick.

Tabelle 1: Überblick über bewährte Methoden im agilen Festpreis-Projekt

Bild vergrößern

Mit einem Baum Anforderungen in eine Impact Map und Story Maps strukturieren

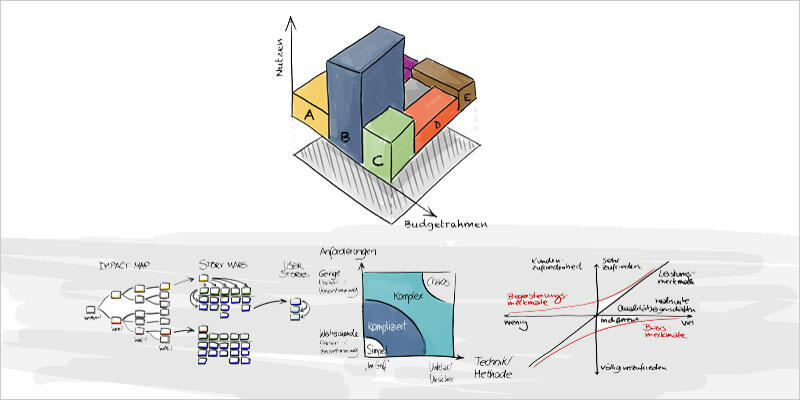

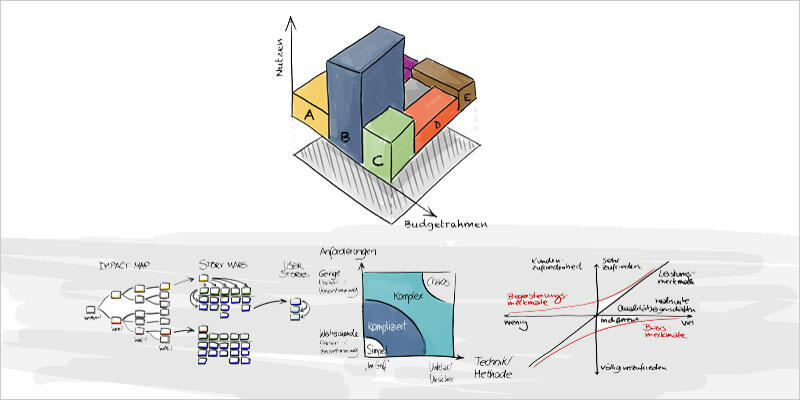

Wie bringt man Anforderungen mit dem größten Mehrwert bei festgelegtem Budget in die richtige Reihenfolge zur Abarbeitung? Ich benutze dazu die Methoden Impact Mapping und Story Mapping. Die Methoden habe ich während eines Software-Entwicklungsprojekts kennengelernt, bei dem heterogene Anforderungen an mich herangetragen wurden.

Der Auftraggeber gab mir eine Excel-Liste mit 25 Einträgen. Darunter befanden sich Anforderungen, wie "Wartungsplaner" neben der Anforderung "Erweiterung eines Formulars um 4 Felder". Die Anforderungen unterschieden sich in Umfang und Komplexität deutlich. Ich suchte daher nach Methoden, mit denen ich die Anforderungen "kleinschneiden" sowie ihren Nutzen und ihre Kosten möglichst präzise schätzen konnte.

Vom Stamm bis zu den Blättern – wie aus einer allgemeinen Anforderung ein Lösungsvorschlag mit User Storys wird

Ich stieß damals auf den Artikel "Modernes Requirements Management, Von der Impact Map zu User-Storys“ von Dr. Monika Schubert (Schubert, 2016). Der Artikel inspirierte mich, die Anforderungen entlang eines Baumstammes mit Ästen, Zweigen und schließlich Blättern anzuordnen und einzusortieren (Bild 1): Dabei entspricht der Baumstamm dem Gesamtvorhaben (Impact Map), aus dem sich mehrere Äste (Story Maps) ausbilden, die sich weiter verzweigen. An deren Enden hängen Blätter (User Storys).

Bild 1: Ein Baum als Sinnbild für Impact Map (Baumstamm), Story Map (dicke Äste) und User Storys. Die User Storys als Blätter liegen hier noch ungeordnet am Boden.

Mit Hilfe der Struktur eines Baums lassen sich Zusammenhänge und Abhängigkeiten darstellen und damit auch besser zu einem größeren Feature zusammenfassen. Das erleichtert die Bewertung des Nutzens und zeigt auf, wo noch etwas, z.B. eine User Story, fehlt.

Impact Mapping: Den Kern einer Anforderung ermitteln

Projektbeispiel: Die Ausfallzeit der Maschinen um 10% reduzieren

In meinem Projekt fehlten mir zur Anforderung "Wartungsplaner" zahlreiche User Storys. Ich begann mir deshalb nach Schuberts Empfehlung nacheinander die folgenden vier Fragen zu stellen:

- Starte mit dem eigentlichen Warum? Was soll erreicht werden? Und zwar auf Basis einer Formulierung des Geschäftsnutzens. Der Wartungsplaner hat keinen offensichtlichen Geschäftsnutzen. Aber wofür braucht man ihn dann? Die Antwort nach vielen Gesprächen mit meinem Auftraggeber war: "Reduzierung der Ausfallzeit der Maschinen um 10%“

- Wer kann mir dabei helfen, das "Warum" zu erreichen? Die Antwort war in unserem Falle naheliegend eine Person mit der Rolle "Maschinen-Manager". Wir fanden aber noch eine weitere Rolle: Den Service-Techniker des Herstellers. Wichtig ist beim Impact Mapping eine scharfe Trennung der einzelnen Rollen. Denn ein Maschinen-Manager kann zur Reduzierung der Ausfallzeit ein anderes Tool benötigen als ein Service-Techniker. Bleiben wir aber in diesem Beispiel beim Vertiefen der Rolle "Maschinen-Manager".

- Wie kann der Maschinen-Manager dazu beitragen, die Ausfallzeit zu reduzieren? Er führt regelmäßig proaktiv Wartungstätigkeiten an den Maschinen durch. Die regelmäßigen Wartungsarbeiten sind also das "Wie".

- Was benötigt der Maschinen-Manager dafür, dass er regelmäßig die Wartungsarbeiten durchführt? Einen Wartungsplaner!

Bild 2: Zusammenspiel Impact Map, Story Maps und User Storys

Bei der Anwendung der Methode Impact Map sollte man sich Zeit nehmen und möglichst viele Rollen (Wer?) und deren Einfluss/Impact (Wie?) auf das "Warum" ermitteln. Wenn Sie verschiedene Lösungen (Was?) entwickelt haben, können Sie diese mit Prioritäten versehen. Sie priorisieren nach dem maximalen Einfluss/Impact: Welches "Was" trägt am stärksten dazu bei, das "Warum" zu erzielen? Wo steckt der größte Nutzen? Mit dieser Lösung bzw. konkreten Anforderung sollten Sie anfangen. In meinem Beispiel identifizierten wir den "Wartungsplaner" als die Lösung, die den größten Beitrag zur Reduktion der Ausfallzeit leisten konnte.

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen

Die Stacey-Matrix wird ja…

11.12.2019

Die Stacey-Matrix wird ja häufig "nur" dazu herangezogen, ein geeignetes Vorgehensmodell für ein Projekt auszuwählen. Schöne Idee sie für die Bewertung einzelner Features einzusetzen.

Die Ideen hinter diesem Vorgehen sind in der Tat sehr verwandt mit Ralf Neubauers und meinem Vorgehen zu "Work-to-Budget" (https://www.projektmagazin.de/artikel/work-to-budget-den-leistungsumfan…). Schön zu sehen, dass wir unabhängig voneinander in eine ähnliche Richtung denken und das wir in der partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen AG und AN den kritischen Erfolgsfaktor sehen.