Unternehmen im Wandel: Das Management von Unsicherheit

Im Zuge der Globalisierung und der steigenden Vernetzungsdichte sind viele Unternehmen gezwungen, alte Konzepte zu überdenken und sich auf grundlegende Veränderungen einzulassen. Aber Veränderungsbereitschaft ist nicht selbstverständlich. Häufig wird der Umgestaltungsprozess erst begonnen, wenn das Unternehmen schon in der Krise steckt. Das Management hat die Aufgabe, Neuerungen frühzeitig einzuleiten und die dadurch entstehende Unsicherheit kreativ zu nutzen. Dies setzt Vision und Eigeninitiative voraus. Prof. Dr. Peter Kruse zeigt an einfachen Beispielen, wie sich durch elementare Veränderungen neue Leistungshorizonte eröffnen können und gibt hilfreiche Anregungen für den richtigen Umgang mit Unsicherheit.

Unternehmen im Wandel: Das Management von Unsicherheit

Im Zuge der Globalisierung und der steigenden Vernetzungsdichte sind viele Unternehmen gezwungen, alte Konzepte zu überdenken und sich auf grundlegende Veränderungen einzulassen. Aber Veränderungsbereitschaft ist nicht selbstverständlich. Häufig wird der Umgestaltungsprozess erst begonnen, wenn das Unternehmen schon in der Krise steckt. Das Management hat die Aufgabe, Neuerungen frühzeitig einzuleiten und die dadurch entstehende Unsicherheit kreativ zu nutzen. Dies setzt Vision und Eigeninitiative voraus. Prof. Dr. Peter Kruse zeigt an einfachen Beispielen, wie sich durch elementare Veränderungen neue Leistungshorizonte eröffnen können und gibt hilfreiche Anregungen für den richtigen Umgang mit Unsicherheit.

Im Zuge der Globalisierung und der steigenden Vernetzungsdichte sind Wirtschaft und Gesellschaft einem permanentem Wandel unterworfen. Bislang bewährte Konzepte erweisen sich zunehmend als unbrauchbar, die allgegenwärtige Veränderung fordert neue Kompetenzen in der Führung und neue Formen der Zusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund wird in Zukunft dem Management von Unsicherheit eine immer größere Bedeutung zukommen.

Die Notwendigkeit, sich auf grundlegende Veränderungen einzulassen, steht allerdings in deutlichem Widerspruch zu den Beharrungstendenzen der Menschen. Veränderungsbereitschaft ist nicht selbstverständlich. Aber wenn gewohnte Bahnen verlassen werden müssen, sind die Konzepte von gestern nicht mehr viel wert.

Anstehende Veränderungen rufen Irritationen hervor. Echte Verunsicherung mit ihrem Energieverlust auf verschiedenen Ebenen folgt daraus aber nur, wenn die Organisation und die Menschen darin beharrlich an alten Mustern festhalten und mit aller Kraft bemüht sind, die gewohnte Stabilität wieder herzustellen. Sind sie jedoch bereit, sich auf neue Muster und Prozesse einzulassen, wird aus der Irritation Instabilität - ein Zustand flexibler Anpassungsfähigkeit. Dann eröffnet sich die Chance, ungewohnte Wege zu beschreiten und aus Veränderungsprozessen immer wieder gestärkt hervorzugehen.

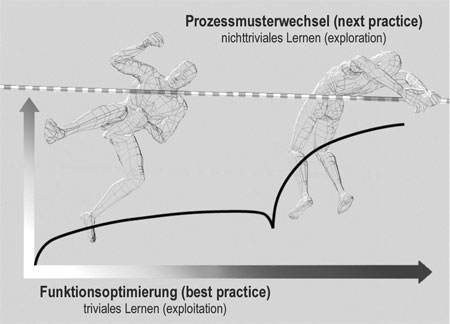

Von best practice zu next practice

Reicht die Ausrichtung auf bereits erreichte Leistungsstandards (benchmarking) nicht mehr aus und stößt das bloße Verbessern des Bestehenden an seine Grenzen, wird der Übergang von der Funktionsoptimierung (best practice) zum Prozessmusterwechsel (next practice) notwendig. Ein besonders anschauliches Beispiel aus dem Sport ist der Übergang vom "Straddle" zum "Fosbury-Flop" beim Hochsprung (Bild1).

Nach dem Scherensprung war der Straddle über viele Jahre das dominierende Bewegungsmuster. Man sprang über die Latte, indem man sich vorwärts-seitlich darüber wälzte. Schließlich war der Grad der Beherrschung dieser Technik so hoch, dass bei Wettkämpfen nur mehr Millimeter über die Medaillenränge entschieden.

Bild 1: Vom Straddle zum Fosbury-Flop.

Dann geschah 1968 das Unerwartete: Während der olympischen Spiele in Mexiko verblüffte der junge US-Amerikaner Richard Douglas Fosbury aus Portland/Oregon die Welt mit einer völlig neuen Art, die Latte zu überqueren. Fosbury lief außerordentlich schnell an, nützte seinen linken Fuß als Stütze, drehte sich dann an der Latte überraschenderweise um und sprang rücklings. Der Stil war so originell, dass man ihn sofort "Fosbury-Flop" taufte. Zunächst traute niemand dem Hochspringer zu, überhaupt die Qualifikation zu überstehen. Als Fosbury jedoch die Latte auf die Weltrekordhöhe von 2,29 Meter legen ließ, war das Erstaunen groß. Fosbury übersprang sie und wurde Olympiasieger.

An Beispielen wie diesem lassen sich grundsätzliche Besonderheiten solcher innovativen Vorgehensweisen aufzeigen. So werden neue Muster keineswegs begeistert aufgenommen, sondern eher misstrauisch beobachtet und belächelt. Außerdem sind next practices dieser Art oft an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Beim Fosbury-Flop war es die Benutzung von großen Kissen als Landefläche für den Springer.

Erst der Generationswechsel etabliert das Neue

Bis ein neues Muster akzeptiert wird, ist mitunter tatsächlich erst ein Generationswechsel nötig (siehe auch Thomas S. Kuhn, "Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen", Suhrkamp). Jeder weiß wohl aus eigener leidvoller Erfahrung, dass es ungleich schwerer ist, etwas bereits Gelerntes zu verändern, als den eigenen Lernprozess gleich mit einem neuen Muster zu beginnen. Noch vier Jahre nach der erfolgreichen Einführung des Fosbury-Flops in Mexiko sprang während der olympischen Spiele 1972 in München die Weltelite beim Hochsprung der Damen durchgängig den Straddle. Zur großen Frustration der österreichischen Weltrekordlerin Ilona Gusenbauer entschied damals völlig überraschend die bis dahin weit gehend unbekannte deutsche Gymnasiastin Ulrike Meyfarth das Finale für sich. Sie wurde Olympiasiegerin und egalisierte den Weltrekord mit dem neuen Stil des Fosbury-Flop.

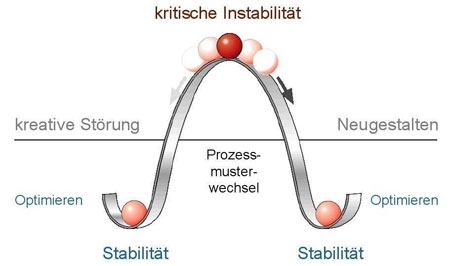

Instabilität als Voraussetzung für Änderungsbereitschaft

Prozessmusterwechsel folgen dem Modell des Phasenübergangs in dynamischen Systemen (Bild 2). Der Übergang benötigt zunächst kreative Störung, denn stabile Zustände sind selbsterhaltend. Und das gilt besonders für menschliche Lernprozesse. Nichttriviales Lernen, das Aufbrechen liebgewordener Muster fällt dem Gehirn nicht leicht. Erfolgreich zu sein, birgt daher immer bereits die Gefahr des zukünftigen Misserfolgs. Ohne Instabilität entsteht keine Änderungsbereitschaft und damit auch keine Chance zur Neuordnung. In der Instabilität aber gilt das Prinzip "kleine Ursache große Wirkung" - der Schmetterlingseffekt. Die Systeme reagieren sehr sensibel und Entwicklungen sind nicht mehr vorhersagbar.

Nicole K

05.09.2012

Prof. Dr. Hans-Jürgen Weißbach

25.09.2012