Subjektivität bei der Nutzwertanalyse entgegenwirken Objektivere Entscheidungen mit der Sensitivitätsanalyse

Die weitverbreitete Nutzwertanalyse dient der rationalen Entscheidungsfindung, ist aber nicht frei von Subjektivität. Die ergänzende Sensitivitätsanalyse ermöglicht qualitativ hochwertige Entscheidungen. Paul Hohmann zeigt, wie dabei Mittelwertziehung und Abschwächung von Hoch- und Tiefpunkten zu objektiven Entscheidungen führen.

Management Summary

Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!

Subjektivität bei der Nutzwertanalyse entgegenwirken Objektivere Entscheidungen mit der Sensitivitätsanalyse

Die weitverbreitete Nutzwertanalyse dient der rationalen Entscheidungsfindung, ist aber nicht frei von Subjektivität. Die ergänzende Sensitivitätsanalyse ermöglicht qualitativ hochwertige Entscheidungen. Paul Hohmann zeigt, wie dabei Mittelwertziehung und Abschwächung von Hoch- und Tiefpunkten zu objektiven Entscheidungen führen.

Management Summary

Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!

Die meisten unserer Entscheidungen treffen wir aus dem Bauch heraus. Stehen jedoch wichtige Entscheidungen im Projekt an, sollten wir unsere Entscheidungsoptionen genau prüfen. Denn subjektiv getroffene Entscheidungen sind nicht immer die nachhaltigsten oder die für das Projekt günstigsten.

Die Nutzwertanalyse ist ein bekanntes und vielfach genutztes qualitatives Werkzeug zur Entscheidungsfindung. Sie dient der wertebasierten Gegenüberstellung von Entscheidungsalternativen und hat zum Ziel, eine Entscheidungsfindung zu vereinfachen und die rationale Entscheidungsfindung für den gegebenen Entscheidungsfall zu unterstützen (meist in Form eines Entscheidungsproblems). Die detaillierte Durchführung der Nutzwertanalyse finden Sie in der Methodenbeschreibung; sie ist nicht Bestandteil des nachfolgenden Artikels.

Vor- und Nachteile der Nutzwertanalyse

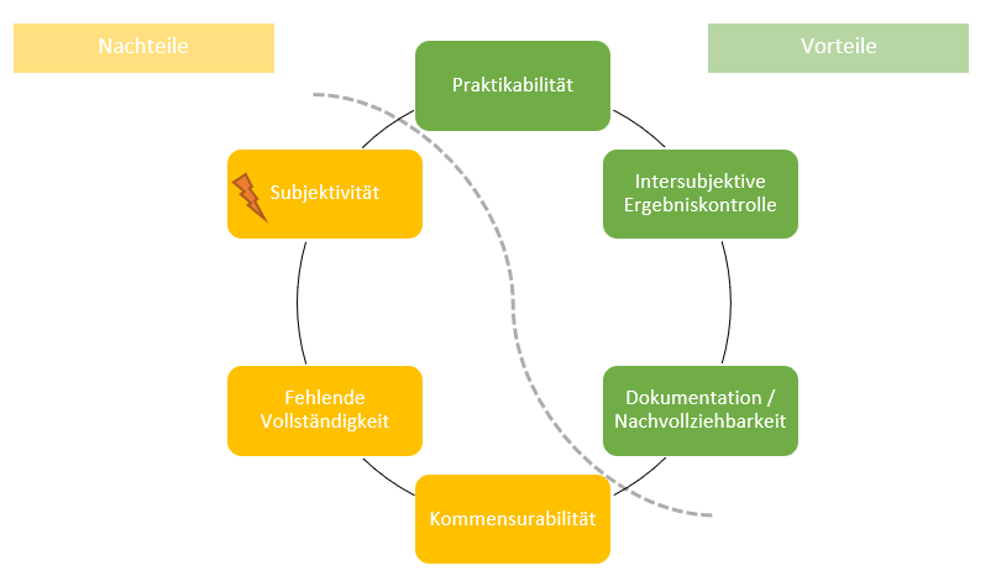

Aus der Nutzwertanalyse und deren Anwendung erwachsen Vor- und Nachteile. Wie so oft ist die Trennung von Vor- und Nachteilen nicht klar und eindeutig und kann sich durch einen Perspektivenwechsel sogar ändern. Nichtsdestotrotz gilt für diesen Beitrag folgende Kategorisierung (Bild 1).

Vorteile:

- Praktikabilität: Die Nutzwertanalyse ist einfach zu verstehen und bedarf weniger Mittel zur Umsetzung. Außerdem strukturiert sie die Arbeit.

- Intersubjektive Ergebniskontrolle/ -nachvollziehbarkeit: Alle Anwender der Nutzwertanalyse können die Inhalte und Bewertung gleichermaßen verstehen. Es besteht Einigkeit darüber, wie die Bewertung durchgeführt wird, wie die Zahlenwerte zu verwenden sind und wie das Endergebnis zu interpretieren ist.

- Dokumentation: Die verschriftlichte Durchführung schafft Transparenz, denn Entscheidungen können anhand von Daten und nicht allein an Gesprächen oder Diskussionen festgemacht und noch lange später nachvollzogen werden.

Nachteile:

- Kommensurabilität: Eine Skala (z.B. 1 bis 10 Punkte) suggeriert eine klare, zahlengestützte Abstufung. Es ist aber schwierig, damit eine wirkliche Abstufung und Vergleichbarkeit abzubilden. So werden z.B. die Bewertungskriterien "Gesamtpreis" und "Zuverlässigkeit" mit 1 bis 10 bewertet. Eine feinere Abstufung, z.B. 6,5, ist jedoch nicht darstellbar. Hinzu kommt, dass das identische Zahlenmaß für alle Bewertungskriterien angewendet wird.

- Fehlende Vollständigkeit: Es kann sein, dass Entscheidungen auf Basis nicht vollständig erhobener (oder bewusst ausgelassener) Entscheidungsalternativen bzw. Entscheidungskriterien getroffen werden.

- Subjektivität: Die Nutzwertanalyse – als qualitatives Werkzeug – ist von Natur aus subjektiv. Egal ob bewusst oder unbewusst, in eine Bewertung fließen immer die eigenen Interessen, Erfahrungen, Ideen etc. der Anwender ein. Dies ist eine massive Fehlerquelle, die zu verzerrten Ergebnissen führen kann, wodurch die Qualität der Entscheidungsfindung leidet.

Subjektivität ist ein unterschätzter Nachteil

"Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune, ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt." Der letzte Teil des Lieds beschreibt, dass die Realität so ist, wie wir sie uns schaffen bzw. sie haben möchten. So geht Pippi Langstrumpf durchs Leben und erlebt dieses auch so (Hohmann, 2019).

Viele Menschen wenden das Prinzip von Pippi, ob bewusst oder unbewusst, bei der Verwendung der Nutzwertanalyse an. Sie manipulieren die Eingabeparameter so lange, bis das gewünschte Ergebnis herauskommt. Dies ist eine gefährliche Herangehensweise, denn damit werden zwei zentrale Wesensbestandteile der herkömmlichen Nutzwertanalyse ausgebootet: die angestrebte rationale Entscheidungsfindung (bestenfalls objektiv) und die Nachvollziehbarkeit. Unabhängig davon, ob bewusste oder unbewusste Manipulation, die Ergebnisse repräsentieren nicht die eigentlich zu errechnende Realität.

Kurz gesagt ist das eine Fehlanwendung des Werkzeugs. Eine Änderung der Eingabeparameter, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, muss kritisch behandelt werden, da hier mit der Vorteilhaftigkeit (die berechnete Präferenzordnung der Entscheidungsalternativen) gespielt wird. Folglich ist das Ergebnis verfälscht.

Im vorliegenden Fachbeitrag steht die Subjektivität im Fokus, da diese oft unterschätzt wird, ihre negative Auswirkung auf die Ergebnisstabilität einer Nutzwertanalyse aber erheblich ist. Für eine idealtypische Nutzwertanalyse gilt: "Die Ergebnisse der Nutzwertanalyse sind nur brauchbar, wenn die ermittelte Rangfolge stabil auf Änderungen der Zielgewichtungsfaktoren reagiert. Opportunistische Manipulation sind u.a. als nicht stabile Rangplätze erkennbar" (Busse von Colbe, Laßman, Witte, 2015).

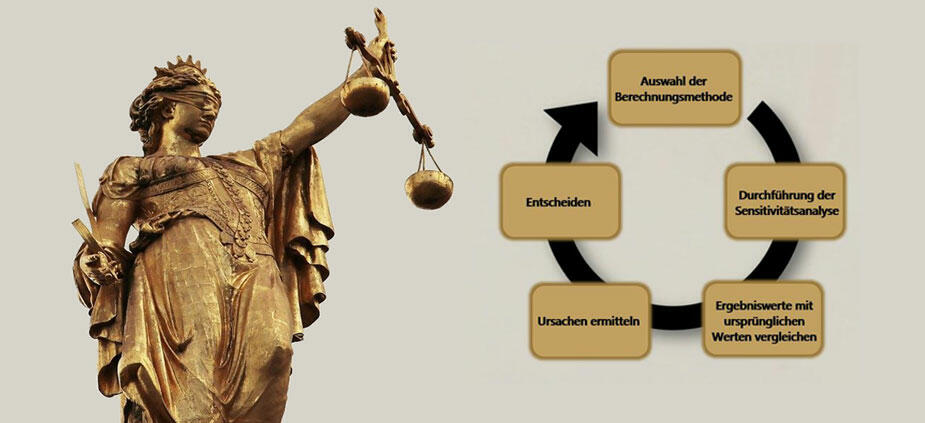

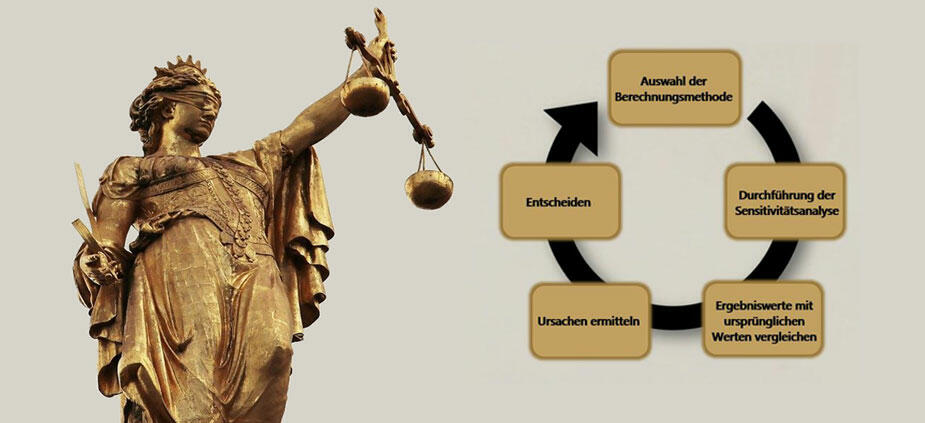

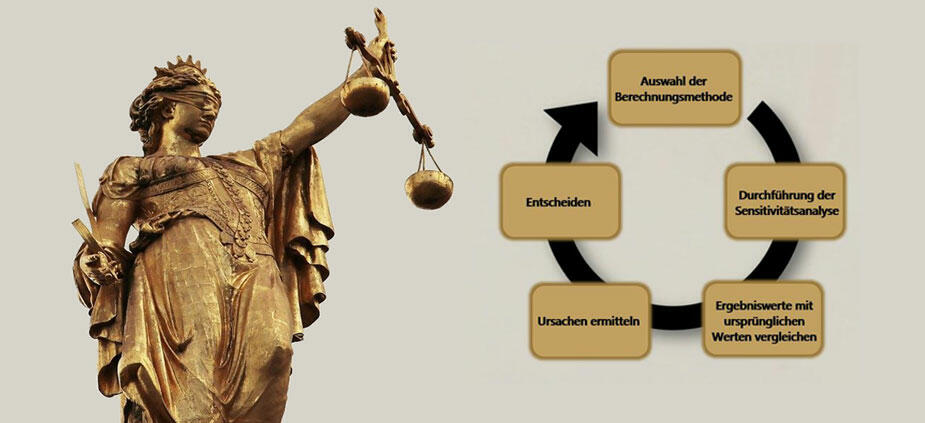

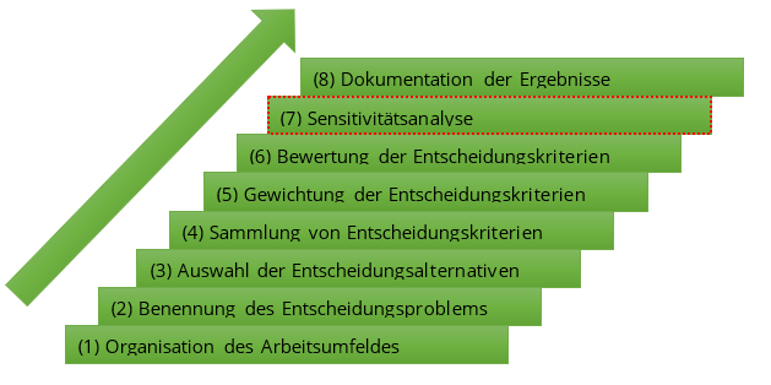

Um ein Ergebnis stabil zu halten, stehen einfache mathematische Herangehensweisen zur Verfügung. Diese werden unter dem Begriff Sensitivitätsanalyse subsummiert. Synonym verwendet werden "Empfindlichkeitsanalyse" und "Sensibilitätsanalyse". Die idealtypische Nutzwertanalyse durchläuft einen vordefinierten Zyklus (Bild 2). Die Sensitivitätsanalyse ist dabei an siebter Stelle angeordnet (Kühnapfel, 2014). Zur groben Einordnung werden nachfolgend die einzelnen Phasen erläutert.

Ablauf der Nutzwertanalyse

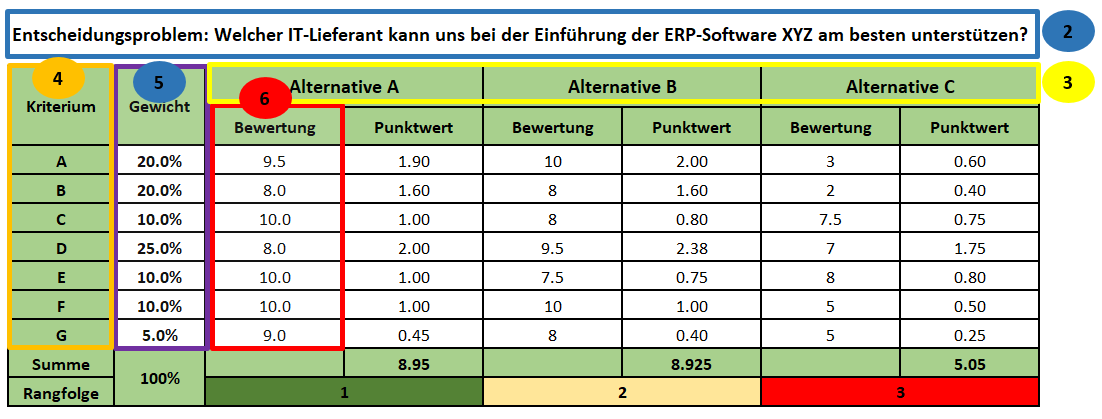

In den ersten drei Phasen begründen und beschreiben ausgewählte Teilnehmer das zugrunde gelegte Problem. Relevanter Teilnehmer ist, wer einen Beitrag zur Bewertung leisten kann. Anschließend werden das Entscheidungsproblem benannt und die Entscheidungsalternativen ermittelt. Dabei empfiehlt es sich, bereits eine grobe Filterung durchzuführen, damit ausschließlich eine Handvoll Entscheidungsalternativen berücksichtigt wird. Anschließend werden in Phase 4 die Kriterien zur Bewertung der drei Entscheidungsalternativen dargelegt. In den Phasen 5 und 6 werden die Gewichtung und Bewertung je Entscheidungskriterium festgelegt.

Basierend auf diesem Konstrukt beginnt die eigentliche Durchführung der Nutzwertanalyse: Die Bewertung wird durchgeführt und ein Punktwert ermittelt. Die Summe dieser Punktwerte ergibt eine Gesamtzahl, welche den anderen Entscheidungsalternativen gegenüberzustellen ist. Daraus ergibt sich eine punktebasierte Rangfolge, die die Vorteilhaftigkeit darstellt. Im Beispiel in Bild 3 geht die Vorteilhaftigkeit von Alternative A bis C abwärts.

Die Sensitivitätsanalyse für objektivere Entscheidungen

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen