Value Stream Mapping (VSM)

Synonyme

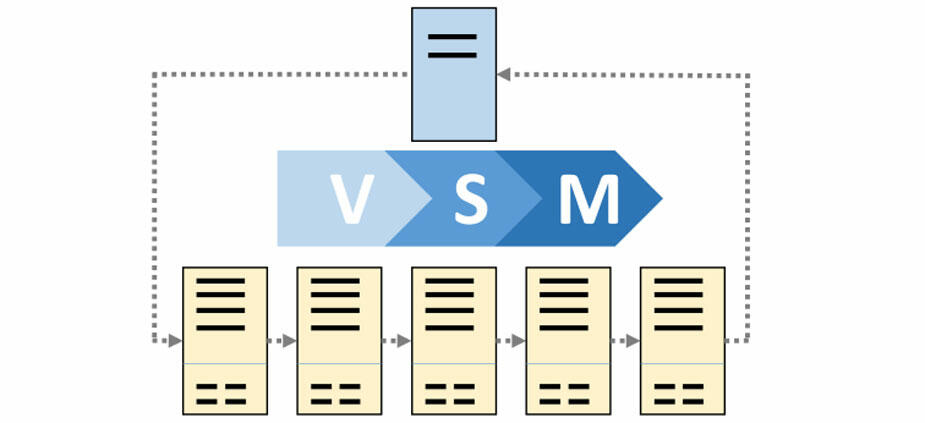

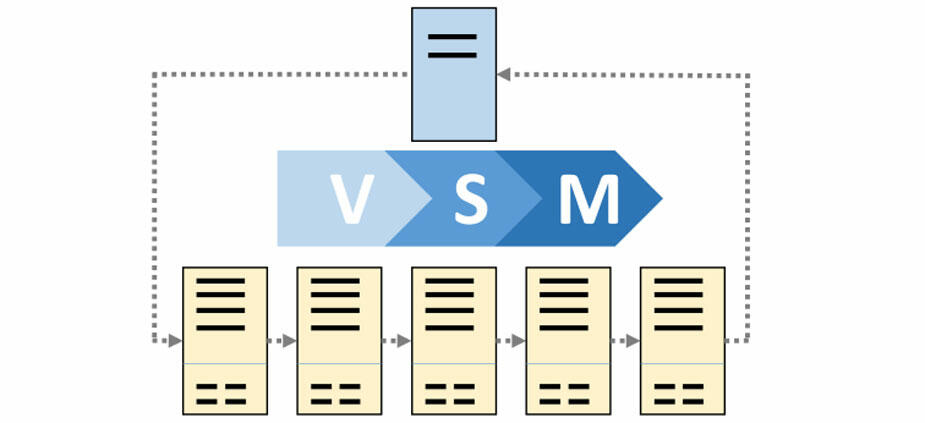

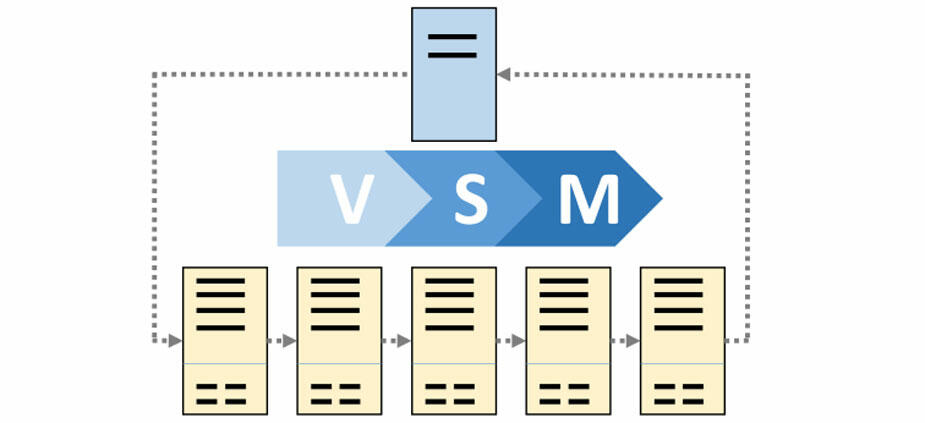

Value Stream Mapping (VSM) dient dazu, Wertströme in der Organisation zu identifizieren und zu optimieren. Neben der Verringerung von doppelt oder unnötig durchgeführter Arbeit steht die Verbesserung von Schnittstellen zwischen den beteiligten Organisationseinheiten im Vordergrund. Value Stream Mapping wird im Gegensatz zu Prozessverbesserungen mit Führungskräften durchgeführt, welche die Organisation besser am Wertstrom ausrichten können. Value Stream Mapping gilt daher als Methode zur Organisationsentwicklung.

Value Stream Mapping (VSM)

Synonyme

Value Stream Mapping (VSM) dient dazu, Wertströme in der Organisation zu identifizieren und zu optimieren. Neben der Verringerung von doppelt oder unnötig durchgeführter Arbeit steht die Verbesserung von Schnittstellen zwischen den beteiligten Organisationseinheiten im Vordergrund. Value Stream Mapping wird im Gegensatz zu Prozessverbesserungen mit Führungskräften durchgeführt, welche die Organisation besser am Wertstrom ausrichten können. Value Stream Mapping gilt daher als Methode zur Organisationsentwicklung.

Einsatzmöglichkeiten

- Kontinuierliche Optimierung der geschäftsrelevanten Abläufe in einer Organisation durch das Management

- Identifikation von Verbesserungspotentialen bei den Schnittstellen zwischen Organisationseinheiten

- Erkennen von Verbesserungspotentialen in den Abläufen selbst (z.B. IT-Unterstützung

Value Stream Mapping wird als ein- oder mehrtägiger Workshop in einer Gruppe von fünf bis zehn Füh-rungskräften durchgeführt und durch einen Moderator geleitet. Dieser Workshop wird regelmäßig – z.B. vierteljährlich – wiederholt, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu bewirken.

Ergebnisse

- Gemeinsames Verständnis der Führungskräfte für die relevanten Abläufe im Unternehmen

- Dokumentierter Wertstrom mit wichtigen Metriken, um die Verbesserung zu messen

- Identifizierte Verbesserungsmöglichkeiten, insbesondere bei den Schnittstellen zwischen den Prozessen

- Maßnahmenplan zu Veränderungen in der Organisation

Vorteile

Durchführung: Schritt für Schritt

Value Stream Mapping ist eine beständige Führungsaufgabe, die mit wiederkehrenden Workshops durchgeführt wird. Diese müssen entsprechend vor- und nachbereitet werden. Ein VSM-Workshop selbst gliedert sich in die Ist-Analyse, die Beschreibung des Ziel-Zustands und die Definition der Verbesserungsmaßnahmen.

Bereiten Sie den VSM-Workshop vor!

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die grammatikalisch männliche Form (Teilnehmer, Moderator, Sponsor usw.) verwendet. Es sind dabei aber stets Personen jeden Geschlechts gemeint.

Suchen Sie als erstes einen Sponsor. Der Sponsor ist in der Regel aus dem Topmanagement, er sollte die Befugnis haben, die notwendigen Führungskräfte für einen mehrtägigen Workshop einzuladen. Definieren Sie mit dem Sponsor zusammen das Thema des Workshops, d.h. welcher Wertstrom betrachtet werden soll.

Definition des betrachteten Wertstroms

Der Wertstrom sollte idealerweise ein Ende-zu-Ende-Wertstrom ein, also vom Kunden zum Kunden gehen. Der Kunde kann auch ein interner Kunde sein. Definieren Sie den Wertstrom sehr spezifisch – er sollte keine nennenswerten Varianten umfassen. Besser als "Von der Anfrage zum Angebot" wäre also "Von der Anfrage eines Kunden aus der Branche XY zum Angebot für das Produkt ABC". In diesem Zuge wird auch klar definiert, was der erste und letzte Prozessschritt in der Betrachtung sein wird.

Karen Martin und Mike Osterling weisen darauf hin, dass erfahrungsgemäß selbst aus Wertströmen, die nur 5% des Business' beschreiben, Erkenntnisse für 80% aller Wertströme generiert werden können (Martin, Karen u. Osterling, Mike: Value Stream Mapping: How to Visualize Work and Align Leadership for Organizational Transformation, 2013).

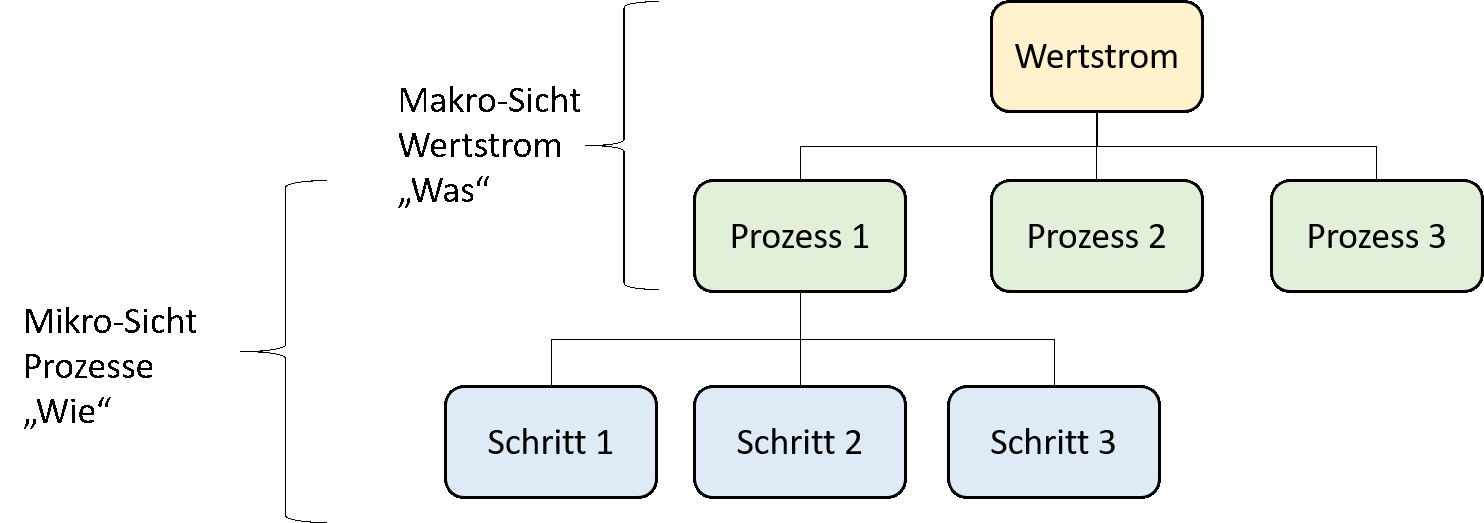

Wertströme beschreiben die geschäftsrelevanten Abläufe auf einer sehr hohen Flughöhe. Klassische Prozessverbesserungen, z.B. mit Kaizen Workshops, sind eine oder mehrere Ebenen tiefer anzusiedeln. Bild 1 visualisiert diese wichtige Eigenschaft von Wertströmen.

Dokumentieren Sie bei der Definition des Themas auch die Rahmenbedingungen, wie z.B.:

- Was darf nicht verändert werden (z.B. aufgrund vertraglicher Festlegungen oder gesetzlicher Bestimmungen)?

- Welche Ziele sollen erreicht werden (z.B. Kostenreduktion, Verkürzung von Durchlaufzeiten, höhere Kundenzufriedenheit)?

- Was sind die aktuell erkannten Probleme (z.B. hohe Fehlerraten, Verzögerungen)?

Mapping-Team

Sobald das Thema definiert ist, stellen Sie das Team für den VSM-Workshop zusammen. Dieses sollte nach Möglichkeit zwischen fünf und zehn Personen umfassen. Das Mapping-Team selbst setzt sich aus Führungskräften aller betroffenen Organisationseinheiten zusammen. Weitere Beteiligte – z. B. die am Wertstrom arbeitenden Personen – sollten während des Workshops für Rücksprachen erreichbar sein.

Anschließend lädt der Sponsor die Beteiligten offiziell ein. Idealerweise stehen für den Workshop drei aufeinander folgende Tage zur Verfügung.

Informieren Sie vorab die Teilnehmer über den zu analysierenden Wertstrom. Es ist wichtig, dass allen die Definition mit den Abgrenzungen klar ist. Benachrichtigen Sie auch alle anderen am Wertstrom beteiligten Personen über Durchführung und Termin des Workshops mit der Bitte, in dieser Zeit für Fragen zur Verfügung zu stehen.

Moderation

Value Stream Mapping erfordert einen mit der Methode erfahrenen Moderator. Er führt bei Bedarf die Beteiligten in die Methodik ein und sorgt bei der Vorbereitung dafür, dass die für den Erfolg des Workshops notwendigen Voraussetzungen gegeben sind. Im Workshop selbst achtet der Moderator zum einen auf die Form, indem er durch die Agenda führt und den Zeitplan überwacht. Zum anderen kann er durch seine Erfahrung die Beteiligten mit gezielten Fragen zu den Problemen im Wertstrom leiten.

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen