FORDEC

FORDEC ist ein sechsstufiges Handlungsschema, um schnelle, sachorientierte Entscheidungen in komplexen Umfeldern zu treffen. In diesen Situationen gefährden u.a. eingefahrene Denkmuster das menschliche Urteilsvermögen. Um diese Gefahren zu reduzieren und die Qualität der Entscheidung zu erhöhen, trennt FORDEC bewusst die drei Analyseschritte "Facts", "Options", "Risks & Benefits" von den drei Handlungsschritten "Decision", "Execution" und "Check".

FORDEC

FORDEC ist ein sechsstufiges Handlungsschema, um schnelle, sachorientierte Entscheidungen in komplexen Umfeldern zu treffen. In diesen Situationen gefährden u.a. eingefahrene Denkmuster das menschliche Urteilsvermögen. Um diese Gefahren zu reduzieren und die Qualität der Entscheidung zu erhöhen, trennt FORDEC bewusst die drei Analyseschritte "Facts", "Options", "Risks & Benefits" von den drei Handlungsschritten "Decision", "Execution" und "Check".

Einsatzmöglichkeiten

- Ursprünglich für zeitkritische Entscheidungssituationen in der Luftfahrt

- In Projekten für alle Entscheidungen anwendbar, die Auswirkungen auf die Projektleistung haben (z.B. Änderungsanträge, Ressourcenentscheidung, Priorisierungen)

- allgemein für alle sachbezogenen Entscheidungssituationen anwendbar, sowohl als Einzelperson als auch für die Entscheidung im Team

- Optional: Systematische Dokumentation von Entscheidungen

Ergebnisse

- getroffene und ausgeführte Entscheidung

- Analyse der Auswirkung der Entscheidung

Vorteile

Durchführung: Schritt für Schritt

Das menschliche Gehirn ist evolutionär dahingehend optimiert, sehr schnell ausreichend gute Entscheidungen zu liefern. Ziel einer Entscheidungsfindung ist es, eine oder mehrere Möglichkeiten gegenüber anderen Möglichkeiten zu bevorzugen. Für diesen Prozess greift das Gehirn automatisiert und teilweise unbewusst auf erworbene Erfahrungen und Muster zurück. Auf diese Weise verinnerlichen wir Entscheidungsmuster genauso wie andere Handlungsmuster wie z.B. Autofahren oder das Erkennen von Gegenständen. In komplexen Umgebungen können diese Mechanismen zu Fehlern führen, weil die Informationsverarbeitung verfälscht wird und wir unbewusst unzulässige Annahmen, Muster und mentale Modelle zur Entscheidungsfindung einsetzen.

Mentale Modelle sind modellhafte Vorstellungen, die wir aufbauen, um reale weltliche Sachverhalte und Abläufe zu erklären. Komplexe Problembereiche, dynamische Situationen und komplizierte technische Geräte stellen wir vereinfacht als mentales Modell dar. Die entstandenen Abbilder und Konzepte ermöglichen einerseits einen schnellen Umgang und schnelles Entscheiden, lassen aber andererseits zu, dass wichtige Details ausgeblendet und falsche Schlussfolgerungen gezogen werden.

Um die Qualität von Entscheidungen zu verbessern, die in komplexen Umgebungen unter Zeitdruck getroffen werden müssen, wurden verschiedene Mikro-Prozesse zur Entscheidungsfindung entworfen. Im deutschen Sprachraum hat sich die Methode FORDEC (Merksatz: "FOR DECisions") verbreitet, welche vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) für die Luftfahrt entwickelt wurde (Hörmann, H. J.: FOR-DEC - A Prescriptive Model for Aeronautical Decision Making, 21. WEAAP-Conference, Dublin, 1994). Übliche Schreibweisen sind "FORDEC" und "FOR-DEC".

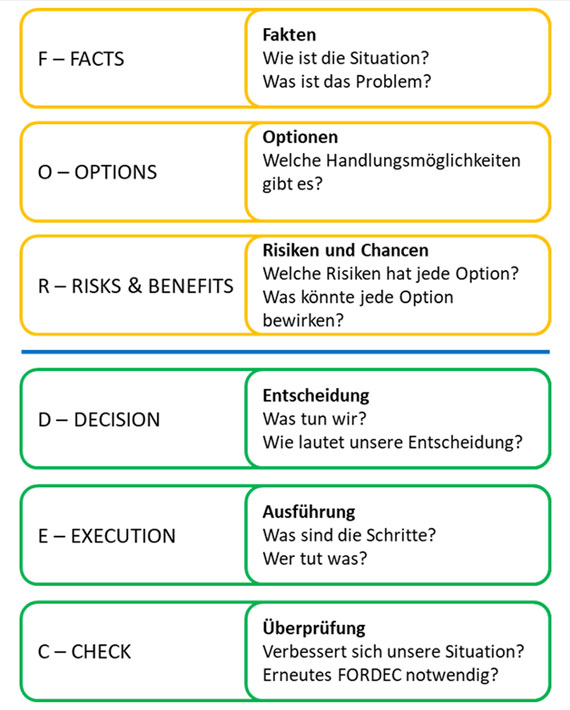

Die Bezeichnung "FORDEC" steht für die Schritte:

- Facts

- Options

- Risks & Benefits

- Decision

- Execution

- Check

und wird linear in dieser Reihenfolge abgearbeitet. Bild 1 zeigt die sechs Schritte von FORDEC mit den jeweiligen Leitfragen.

FORDEC wird in der Luftfahrt insbesondere bei abnormalen Situationen angewendet (z.B. technische Probleme, unvorhergesehene Wettersituationen, medizinische Notfälle). Das Verfahren wird hier mündlich durchgeführt und vom Kapitän initiiert (hierarchisches Setup). Simulator-Studien belegen, dass sich die Entscheidungsqualität durch FORDEC deutlich verbessert hat.

FORDEC ist kontextneutral und kann auch außerhalb der Luftfahrt, z.B. in Projekten gewinnbringend eingesetzt werden.

Beispiele aus Luftfahrt und Software-Entwicklung

Zwei Beispiele – eines aus der Luftfahrt, eines aus der Software-Entwicklung – illustrieren die Anwendung von FORDEC bei den einzelnen Schritten.

Beispiel 1: Triebwerksausfall nach dem Start

Kurz nach dem Start eines Linienflugs fällt eines der beiden Treibwerke aus. Der Kapitän muss – unterstützt von seiner Crew – entscheiden, ob er weiterfliegt oder zum Startflughafen zurückkehrt. Die bei den einzelnen Schritten von FORDEC aufgeführten Aussagen sind nicht den einzelnen Rollen der Besatzung zugeordnet, da nur ihr Inhalt von Bedeutung ist. Bewusst haben wir einige Fachbegriffe und Cockpit-Slang ohne weitere Erläuterung beibehalten, um die Szenerie originalgetreu darzustellen.

Beispiel 2: Neue Softwarekomponente ist inkompatibel

Eine neu entwickelte Software-Komponente wird mit dem vorhandenen Software-System gekoppelt. Im Betrieb stellt sich heraus, dass diese Kopplung nur eingeschränkt funktionsfähig ist: Unter Volllast verlängern sich die Antwortzeiten extrem, so dass die Bedienung nur noch stark reduziert möglich ist. Es ist bereits Freitag und die IT-Verantwortlichen müssen entscheiden, welche Maßnahmen über das Wochenende durchgeführt werden. Insbesondere muss entschieden werden, ob der Roll-Back noch diese Nacht gestartet wird und ob man Performance-Einbußen beim Anwender in Kauf nehmen will. Auch hier haben wir den IT-Jargon weitgehend beibehalten.

Schritt 1: FACTS – Sammeln Sie die Fakten!

Sammeln Sie – gemeinsam im Team oder als einzelner Entscheider – alle Fakten, um ein einheitliches mentales Modell der Situation zu bekommen. "Fakten" bezeichnen Aussagen über einen Sachverhalt oder Gegenstand, die von der den Beteiligten als "wahr" bewertet werden.

Jede Aussage ist das Ergebnis einer Beobachtung oder Vermutung und somit immer abhängig vom Vorwissen und den mentalen Modellen der beteiligten Personen. Je häufiger diese Fakten durch Erlebnisse oder Experimente bestätigt werden, desto stärker bezeichnen wir sie als "wahr". Obwohl kognitive Verzerrungen viele Dinge für Menschen wie Fakten aussehen lassen, sind diese doch nur subjektive Tatsachenaussagen.

Daher ist es wichtig, die Einschätzung der Fakten von allen Beteiligten zusammenzutragen, um solche Verzerrungen nach Möglichkeit zu entdecken (vgl. Wikipedia: Air-Transat-Flug 236, https://de.wikipedia.org/wiki/Air-Transat-Flug_236). Deshalb sollten Sie in diesem Schritt noch keine Lösungsoptionen ansprechen, sondern lediglich die aktuelle Situation analysieren, indem Sie Fakten aus verschiedenen Sichtwinkeln zusammentragen. Ebenso müssen Sie das Ziel definieren, das Sie mit der Entscheidung erreichen wollen.

Beispiel 1: Triebwerksausfall nach dem Start

Triebwerk 2 ist ausgefallen, kein Feuer. Engine Failure Checkliste ist abgearbeitet. Wir sind ausgeleveled in Flugfläche 140, ATC (Air Traffic Control) ist informiert. Wir fliegen aktuell Richtung BUNTO unserem nächsten Wegpunkt laut Flugplan. Kraftstoff an Bord sind 27.500 kg, aktuelle Masse 83.250 kg, damit über der maximalen Landemasse. Bei einer Rückkehr zum Startflughafen hätten wir eine Overweight Landing. Außerdem verschlechtert sich das Wetter dort. Nächster passender Flughafen wäre B-Stadt. Bis dahin voraussichtlich unter Maximum Landing Mass. Wie die Paxe (Passagiere) weiterkommen, ist noch nicht mit der Company geklärt, ebenso ist unklar, wie wir hinsichtlich Maintenance in B-Stadt dastehen.

Beispiel 2: Neue Softwarekomponente ist inkompatibel

Anwender, die sehr hohe Datenmengen über das System senden wollen, meldeten Probleme. Die anderen Anwender beschwerten sich bisher nicht. Es ist unklar, ob auch diese Anwender früher oder später das System unter Volllast setzen werden.

Anwender, die noch mit der alten Software-Konfiguration arbeiten, meldeten bisher keine Probleme. Eine Betrachtung der Kopplung ergab ebenfalls keine Fehlermeldungen. Ein Workaround (Proxi-Umstellung) wurde gefunden, der dem System vorgeschaltet werden kann und den Datenfluss reduziert. Die Proxi-Umstellung würde nicht besonders lange dauern, aber man möchte erst herausfinden, ob diese Lösung überhaupt hilft.

Die Auswirkungen und Effekte, die bei den Anwendern eintreten, sind nicht ausreichend bekannt. Weiteres Feedback von den Anwendern erhält man erst um 17:00, wenn schon einige Mitarbeiter im Feierabend sind. Ob der Fehler einen Show-Stopper darstellt, ist nicht bekannt.

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen

Mehr Sicherheit für gute Entscheidungen

17.07.2023

Seit frühester Jugend sind wir mehrheitlich dazu erzogen worden, gute Entscheidungen schnell zu treffen (oder hat jemand Klassenarbeiten, Klausuren, Prüfungen etc. ohne Zeitdruck erlebt?). Im Beruf dynamisiert sich diese Situation zunehmend, noch dazu in einer immer komplexer werdenden Welt. Und dass die Ausführung von unter Zeitdruck zu kurz gedachten Lösungsideen bekanntlich nur allzu häufig in Fire Fighting-Aktionen und Frustration bei den Beteiligten endet, ist ein alter Hut. Von daher tut es meiner Meinung nach uns allen gut, hin und wieder an solche Methoden wie FORDEC erinnert zu werden. Diese von uns selbst wie auch unseren Projektteams im Tagesgeschäft immer wieder einzufordern, gibt z.B. auch manchen Kolleg*Innen etwas mehr Halt und Führung - und damit uns allen mehr Sicherheit für gute Entscheidungen in stressiger Zeit.

Vielen Dank für die ergänzende Perspektive!

17.07.2023

Hallo Herr Kochems, vielen Dank, es freut mich sehr, dass Sie den Kern der Methode so wunderbar auf den Punkt bringen und Ihre Wertschätzung ausdrücken.

Letztlich sind ja alle Steuerungs- und Entscheidungsmethoden bis zu einem gewissen Grad "Versuch und Irrtum". Die große Kunst liegt darin, schnell die erfolgversprechendsten Versuche zu finden. FORDEC ist, wie Sie sehr treffend schreiben, gerade im hektischen Tagesgeschäft von Projekten eine äußerst wertvolle Methode, um diese Balance situationsgerecht zu halten.

Viel Erfolg in Ihren Projekten und gute Entscheidungen!

Georg Angermeier