Pareto-Analyse

Synonyme

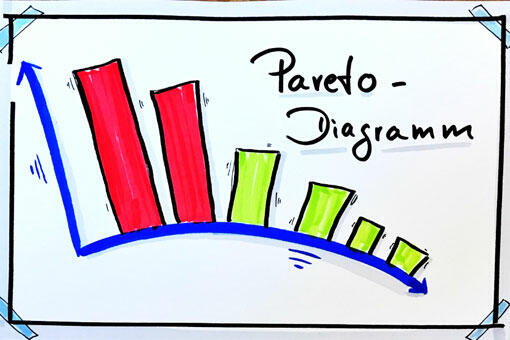

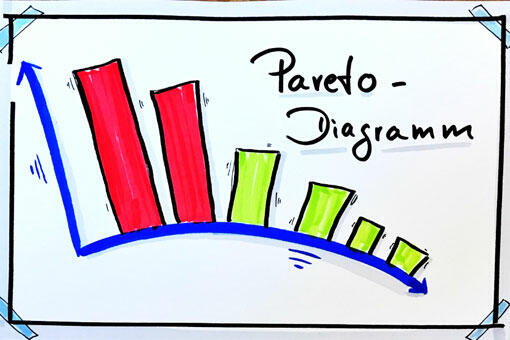

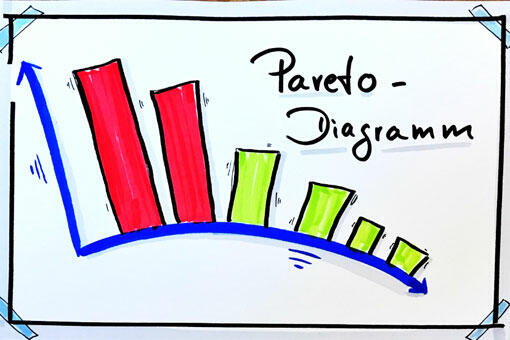

Mit der Pareto-Analyse wird der Anteil von Einflussgrößen oder Faktoren an der Gesamtwirkung auf eine Ergebnisgröße bestimmt. Sie beruht auf dem Pareto-Prinzip (auch 80-zu-20-Regel), demzufolge meist nur ein kleiner Teil der beteiligten Faktoren einen großen Einfluss auf das betrachtete System hat. Ziel der Pareto-Analyse ist es, Ansatzpunkte für besonders wirksame Maßnahmen zu identifizieren. Hierzu werden die Daten im Pareto-Diagramm vereinfacht visualisiert.

Pareto-Analyse

Synonyme

Mit der Pareto-Analyse wird der Anteil von Einflussgrößen oder Faktoren an der Gesamtwirkung auf eine Ergebnisgröße bestimmt. Sie beruht auf dem Pareto-Prinzip (auch 80-zu-20-Regel), demzufolge meist nur ein kleiner Teil der beteiligten Faktoren einen großen Einfluss auf das betrachtete System hat. Ziel der Pareto-Analyse ist es, Ansatzpunkte für besonders wirksame Maßnahmen zu identifizieren. Hierzu werden die Daten im Pareto-Diagramm vereinfacht visualisiert.

Einsatzmöglichkeiten

Die Pareto-Analyse kann immer eingesetzt werden, wenn eine quantifizierbare Ergebnisgröße (z.B. Umsatz, Vermögen, Anwendungshäufigkeit, Fehlerhäufigkeit, Ausbeute usw.) den einzelnen Elementen einer Menge (z.B. Produkte, Kunden, Regionen, Ursachen, Einflussfaktoren usw.) zugeordnet werden soll. Das in ihrem Rahmen eingesetzte Pareto-Diagramm zählt zu den sieben Qualitätswerkzeugen und wird meist in Kombination mit weiteren Methoden verwendet. Tabelle 1 gibt einen Überblick über häufige Einsatzmöglichkeiten und typische Kombinationen mit anderen Methoden.

|

Einsatzmöglichkeiten |

z.B. zusammen mit: |

|

Fehlerartenanalyse |

Fehlerklassifizierung, Kumulieren von Fehleranteilen, Fehlerkarten |

|

Bewertung von Einflussfaktoren auf einen Prozess / Ablauf |

DoE, Varianzanalyse (ANOVA), Ishikawa-Diagramm, Datamining, Korrelationsanalyse |

|

Zeitmanagement |

Zeitaufnahmen, Störgrößen und Ablenkungsanalyse, ALPEN-Methode, 5S-Methode, Eisenhower-Matrix |

|

Störgrößenanalyse |

DoE, Variablen- und Komponentenvergleich nach Shainin, Taguchi-Methode, Paarweiser Austausch von Komponenten, Analyse von Ausfallzeiten |

|

Herausarbeiten der Alleinstellungsmerkmale eines Produkts |

Kano-Modell, Unique-Selling-Point-Analyse, Dilts-Pyramide, Kundeninteraktionsstudie (Customer Relationship Modelling) |

|

Aufteilung und Clustern von Kunden oder Interessengruppen |

Affinitäten Diagramm, SWOT-Analyse, Segment-Analyse, Multivariate Datenanalyse (MVDA) |

|

Portfoliobewertung von Produkten oder Marktsegmenten |

SWOT-Analyse, Blue Ocean Strategy, Sales Force Analysis |

Abhängig von der Aufgabenstellung kann die Pareto-Analyse sowohl von einer Einzelperson als auch im Team eingesetzt werden. Der Aufwand ist, sofern die Daten vorliegen, sehr gering. Allerdings bedürfen die Interpretation und die Ableitung von Maßnahmen hoher Sorgfalt.

Ergebnisse

- Liste der betrachteten, diskreten Größen (z.B. Marktsegmente, Produkte, Fehlerursachen oder Einflussgrößen) absteigend geordnet nach ihrem Beitrag zur analysierten Zielgröße (z.B. Gewinn oder Reklamationen)

- Säulendiagramm zur Visualisierung dieser Liste mit absteigend von links nach rechts sortierten Säulen (siehe Bild 4)

- Kurve der akkumulierten Zielgröße (siehe Bild 4)

- Einteilung der analysierten Größen nach ABC-Klassen (siehe Bild 7)

- Maßnahmenliste, nach ihrer erwarteten Wirkung priorisiert

Vorteile

Durchführung: Schritt für Schritt

Websession

Websession

Sand im Prozessgetriebe? Mit SIPOC finden Sie heraus, wo es hakt!

Genial einfach und verblüffend wirkungsvoll: Mit der SIPOC-Analyse erhalten Sie ein Universalwerkzeug zur Fehlersuche in Prozessen.

Das Pareto-Prinzip – auch 80-zu-20-Regel genannt – bestätigt sich in sehr vielen unterschiedlichen Zusammenhängen. Allgemein besagt es, dass zwei korrelierte Populationen (Grundgesamtheiten) oder Größen häufig im Verhältnis von rund 80% zu 20% ihres jeweiligen Umfangs voneinander abhängen. Willkürlich ausgewählte Beispiele sind:

- Rund 20 Prozent der Länder sind für rund 80 Prozent des weltweiten Handelsvolumens verantwortlich

- Rund 20 Prozent der Websites im Internet machen rund 80 Prozent des Datenvolumens aus

- Rund 80 Prozent der Stadtbewohner eines Landes leben in rund 20 Prozent der Städte

- Kinder spielen rund 80 Prozent der Zeit nur mit rund 20 Prozent ihres Spielzeugs

- Bei vielen Unternehmen werden rund 80 Prozent des Umsatzes mit rund 20 Prozent der Produkte oder Kunden gemacht.

Ausgangspunkt für eine Pareto-Analyse ist stets eine Fragestellung nach den Anteilen der Elemente einer definierten Menge (z.B. die Produkte im Portfolio des Unternehmens) an einer quantifizierbaren Zielgröße (z.B. Jahresumsatz), z.B.: "Welchen Anteil am Jahresumsatz haben die einzelnen Produkte unseres Portfolios?"

Formulieren Sie Ihre Fragestellung klar und eindeutig, bevor Sie mit der Portfolio-Analyse beginnen und stellen Sie folgende Punkte sicher:

- Alle Elemente der untersuchten Menge sind bekannt (z.B. alle Fehlerursachen, alle Kundengruppen, alle Produkte).

- Die betrachtete Zielgröße ist eindeutig diesen Elementen zuordenbar (z.B. muss jedes Produkt einen eigenen, unabhängigen Verkaufspreis haben und es darf keinen Umsatz geben, der nicht einem Produkt zugeordnet werden kann).

- Die Erfassung der Zielgröße erfolgt lückenlos oder zumindest repräsentativ (z.B. darf für eine Website-Analyse nicht nur der Daten-Traffic während der Geschäftszeiten betrachtet werden).

Formulieren Sie zudem das Ziel Ihrer Pareto-Analyse, wie z.B.: "Wir wollen unsere Produktion und Lagerhaltung nach den Anforderungen unserer Kunden optimieren."

Beispiel: Fehleranalyse bei einem Beschichtungsprozess

Dichtblöcke, wie sie z.B. bei Zylinderköpfen oder Plattenwärmetauschern verwendet werden, bestehen aus Blechstapelbauteilen, die mit einem hitzebeständigen Dichtmittel beschichtet werden (Bild 1). Eine fehlerhafte Beschichtung sorgt für Undichtigkeiten im späteren Stapelverbund der Platten. Dies führt somit zu Ausschuss und – falls bei der Qualitätsprüfung nicht erkannt – zu Reklamationen durch die Kunden.

Als stark vereinfachtes, anschauliches Beispiel für eine zweistufige Pareto-Analyse untersuchen wir die Effizienz des Beschichtungsprozesses der Stapelbleche. Zuerst führen wir eine Häufigkeitsanalyse der Fehler durch und erfassen anschließend mögliche Ursachen für die häufigsten Fehler. Auf diese Fehlerursachen wenden wird nochmals die Pareto-Analyse an, um Optimierungsmaßnahmen des Beschichtungsprozesses zu priorisieren.

Schritt 1: Stellen Sie die Daten bereit!

Daten für eine Pareto-Analyse können aus unterschiedlichen Quellen stammen. Achten Sie beim Zusammenstellen der Daten auf Fehlerfreiheit, Validität und Reproduzierbarkeit. Hierzu gehören auch weitergehende statistische Analysen wie z.B. Darstellung der Fehlerintervalle, Ausreißertests oder Test auf Normalverteilung. Auf diese Analysen wird hier nicht weiter eingegangen, da dies den Umfang der Methodenbeschreibung sprengen würde.

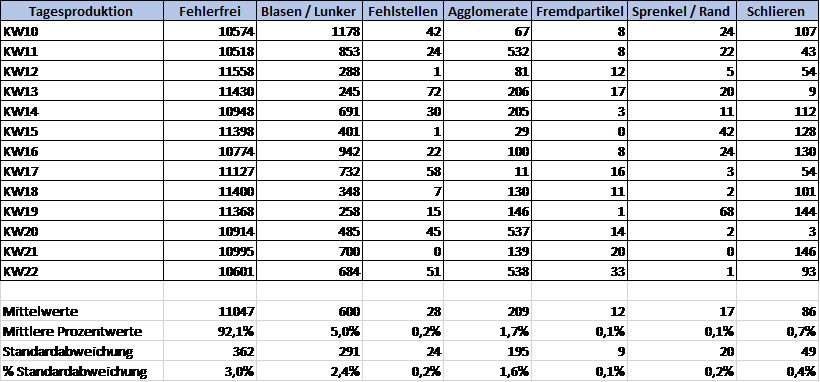

Beispiel Daten aus der Qualitätskontrolle

Zur Analyse des Beschichtungsprozesses wurden die Daten der Qualitätskontrolle für die Dichtungsblöcke aus den letzten drei Monaten tabellarisch zusammengefasst und daraus Mittelwerte gebildet. Tabelle 1 zeigt diese Daten und die ermittelten statistischen Größen.

Sofort weiterlesen und testen

Erster Monat kostenlos,

dann 24,99 € pro Monat

-

Know-how von über 1.000 Profis

-

Methoden für alle Aufgaben

-

Websessions mit Top-Expert:innen

Gutes Gesamtergebnis mit zu vielen Verweisen

14.06.2020

Hallo, der Beitrag ist sehr wertvoll und super verständlich geschrieben in den Teilen, wo man auf Abkürzungen und Verweisen verzichtet hat. Der letzte Stern fehlt, weil mir für meinen Geschmack zu viele Abkürzungen ohne Erläuterung verwendet wurden, welche das Gesamtverständnis trüben. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg und vor allem Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen. Ralph Kuntze

Sehr geehrter Herr Kuntze,…

15.06.2020

Sehr geehrter Herr Kuntze, es freut mich, dass der Beitrag Ihnen gefällt und Sie diesen als wertvoll erachten. Zudem freut es mich, dass der Artikel gut lesbar und verständlich erscheint. In regelmäßigen Abständen ereilt mich das „Dozenten und Trainer Schicksal“, dass ich es nicht schaffe alle Leser/Zuhörer abzuholen, was sich mit den Abkürzungen zugegebenermaßen als schwierig gestaltet. Oft ist es ein Spagat zwischen zu „kurz gehalten“ und zu „ausführlich“ um dem Format gerecht zu werden. Daher bin ich Ihnen dankbar für den Hinweis und werde diesen gerne in zukünftige Beiträge einfließen lassen.

Hallo Herr Moser, Sie haben…

15.06.2020

Hallo Herr Moser, Sie haben meinen ehrlichen Respekt, und ich kenne dieses Schicksal selbst aus der Praxis als Mentor. Wenn man eine Legende gefunden hätte, wäre auch der letzte Stern dabei gewesen. Die Form an sich und der Rahmen, welcher nahezu dynamisch erschien, hat super gepasst. Alles Gute weiterhin und viele Grüße.

Der berühmte AküSchlü ...

17.06.2020

Hallo Herr Kuntze,

vielen Dank für Ihren Hinweis! Für mich als betreuender Redakteur des Methodenbereichs ist das auch immer die Gewissensentscheidung: Ausschreiben, als bekannt voraussetzen, einen Abkürzungsschlüssel (AküSchlü) dazu schreiben?

Wie wir uns alle einig sind, wird es hier nie die optimale Lösung geben. Aber ich werde das in Zukunft noch stärker berücksichtigen. Gerade die "Qualitäter" haben ja eine wahre Flut an Kurzformen (FMEA, DoE, QFD, VOC usw.). Aber wir Projektmanager sind auch nicht besser: EVA, EVM, MTA, KTA, RFC, SOW usw.

Ich denke (mal wieder) darüber nach - ein paar Ideen habe ich schon dafür.

Herzliche Grüße

Georg Angermeier