Make-or-Buy-Entscheidung

Kurzfassung: Was ist eine Make-or-Buy-Entscheidung?

Eine "Make-or-Buy-Entscheidung" ist die Entscheidung, ob eine bestimmte Leistung oder ein bestimmtes Produkt besser von externen Anbietern bezogen oder im eigenen Hause hergestellt werden soll. Diese Entscheidung muss nach den Kriterien Kosten, Qualität, Zeit, Ressourcenverfügbarkeit und Risiken (z.B. Unabhängigkeit von Lieferanten, Machbarkeit usw.) gefällt werden.

Make-or-Buy-Entscheidung

Kurzfassung: Was ist eine Make-or-Buy-Entscheidung?

Eine "Make-or-Buy-Entscheidung" ist die Entscheidung, ob eine bestimmte Leistung oder ein bestimmtes Produkt besser von externen Anbietern bezogen oder im eigenen Hause hergestellt werden soll. Diese Entscheidung muss nach den Kriterien Kosten, Qualität, Zeit, Ressourcenverfügbarkeit und Risiken (z.B. Unabhängigkeit von Lieferanten, Machbarkeit usw.) gefällt werden.

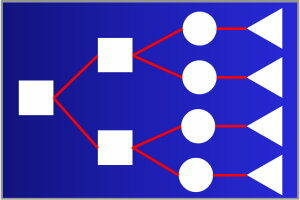

Die Make-or-Buy-Entscheidung ist eine grundsätzliche Entscheidung über den Lösungsansatz für die Aufgabenstellung eines Projekts oder einer Teilaufgabe innerhalb eines Projekts. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Machbarkeitsprüfung bzw. einer etwaigen Machbarkeitsstudie. So ist die Option, ein Produkt selbst herzustellen, davon abhängig, ob dies technisch, wirtschaftlich und organisatorisch machbar ist.

Der PMBOK(R) Guide führt die Make-or-Buy-Entscheidung als Methode beim Prozess "Plan Procurements" ("Beschaffungen planen") explizit auf. Er fordert, dass hierbei alle Kosten berücksichtigt werden, wie z.B. die Kosten für die Beschaffung selbst und Wartungskosten. Weiterhin differenziert er die Kaufoption in die beiden Varianten Kauf und Leasing.

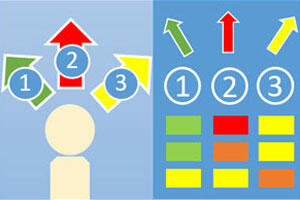

Kriterien für eine Make-or-Buy-Entscheidung

Mögliche Kriterien für eine Make-or-Buy-Entscheidung sind:

- Kosten

- Zeit

- Qualität

- Ressourcenverfügbarkeit

- Risiken

Kosten

Dieses Kriterium wird stark davon beeinflusst, welcher Zeitraum und welche Organisationseinheit berücksichtigt wird. Aus Projektsicht kann es z.B. am günstigsten sein, wenn das Unternehmen ein vollautomatisches Analysegerät beschafft und für das Projekt lediglich die zeit- und vorhabensanteilige Abschreibung als Kosten anfallen. Aus Unternehmenssicht hingegen kann die für das Projekt kostenintensive Durchführung der gleichen Analysen durch Labormitarbeiter günstiger sein, wenn für das betrachtete Analysegerät außerhalb des Projekts kein Bedarf besteht.

Zeit

Hier ist zu entscheiden, welcher der beiden Wege am besten mit dem Terminplan des Projekts in Einklang zu bringen ist. Meist wird der Kauf eines fertigen Produkts schneller möglich sein als die Eigenentwicklung. Falls lange Lieferzeiten, Transportzeiten und ggf. Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen sind, kann aber auch die Eigenentwicklung schneller sein.

Qualität

Für dieses Kriterium ist ein priorisierter und detaillierter Anforderungskatalog zu erstellen. Gekauftes und selbst entwickeltes Produkt sind dahingehend zu vergleichen, wie sie die Anforderungen des Projekts erfüllen.

Ressourcenverfügbarkeit

Eine Eigenentwicklung ist nur durchführbar, wenn auch die dafür benötigten Ressourcen (Personal, Material, Maschinen) und das erforderliche Fachwissen im Hause zur Verfügung steht.

Risiken

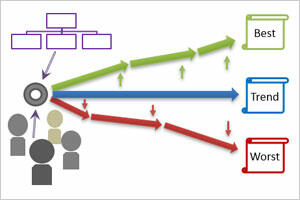

Sowohl der Kauf als auch die Eigenentwicklung weisen spezifische Risken auf. Das größte Risiko bei der Kaufentscheidung ist der Ausfall des Lieferanten, bei der Eigenentwicklung das Scheitern.

Erläuterungen und Kommentar

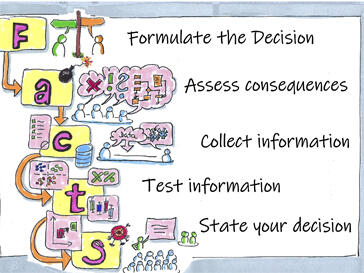

Es empfiehlt sich, für Make-or-Buy-Entscheidungen einen standardisierten Unternehmensprozess zu definieren. Damit wird gewährleistet, dass nicht subjektive Kriterien diese Entscheidung beeinflussen, sondern sie optimal im Interesse des Unternehmens getroffen wird.

Insbesondere gilt es dabei, das sogenannte "not invented here"-Syndrom zu vermeiden. Es verletzt den Stolz des Unternehmens, wenn es eine Leistung, die es auch selbst erbringen könnte, von außen beziehen soll. Von diesem Effekt sind Manager, Entwicklungsleiter und Entwickler in unterschiedlicher Ausprägung betroffen und entsprechend unterschiedliche Argumente werden von den interessierten Parteien vorgebracht. Es ist Aufgabe des Controllings, diese Argumente zu überprüfen und dadurch die Qualität der Make-or-Buy-Entscheidung zu sichern.

- PMBOK Guide 4th edition