Lastenheft

Lastenheft

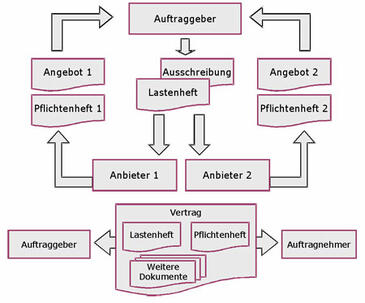

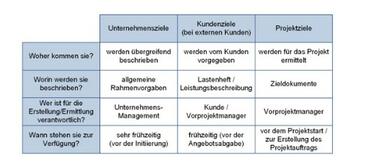

Das Lastenheft beschreibt die Anforderungen des Auftraggebers an den im Rahmen des Projekts zu erbringenden Leistungsumfang. Grundsätzlich sollte der Auftraggeber das Lastenheft formulieren. Es dient dann als Grundlage zur Einholung von Angeboten (Ausschreibung, Angebotsanfragen). Insbesondere im Bau und Anlagenbau wird das Lastenheft auch als Leistungsverzeichnis (LV) bezeichnet.

Es ist dennoch anzutreffen, dass der designierte Auftragnehmer selbst in Abstimmung mit dem Auftraggeber das Lastenheft erstellt. Dies hat für den Auftragnehmer den großen Vorteil, selbst die von ihm zu erbringende Leistung definieren zu können. Für den Auftraggeber ergibt sich daraus das Risiko, dass die vertraglich vereinbarte Leistung nicht genau seinen Bedürfnissen entspricht. Vorteile dieses Vorgehens sind, dass der Ausführende meist die höhere Fachkompetenz hat und deshalb den technisch besten Lösungsansatz wählt und dass er nur das verspricht, was er tatsächlich leisten kann.

Inhalt eines Lastenheftes

Die Gliederung eines Lastenhefts sollte folgende Punkte enthalten:

- Die Spezifikation des zu erbringenden Werks (Liefergegenstand, Lieferobjekt, Projektprodukt)

- Die Anforderungen an das Produkt bei seiner späteren Verwendung (z.B. Temperaturbereich)

- Rahmenbedingungen für Produkt und Leistungserbringung (z.B. Normen, Richtlinien, Materialien usw.)

- vertragliche Konditionen (z.B. Erbringen von Teilleistungen, Gewährleistungsanforderungen, Risikomanagement usw.)

- Anforderungen an den Auftragnehmer (z.B. Zertifizierungen)

- Anforderungen an das Projektmanagement des Auftragnehmers (z.B. Projektdokumentation, Controlling-Methoden)

Vom Lastenheft zum Pflichtenheft

Bei einem formell korrekten Vorgehen setzt der Auftragnehmer nach Erhalt des Lastenhefts die zu erbringenden Ergebnisse (Lasten) in erforderliche Tätigkeiten (Pflichten) um und erstellt das sogenannte Pflichtenheft als Teil des Angebots an den Auftraggeber. Die einfachste Form des Pflichtenhefts ist die Benennung des Liefertermins und des Preises. Die ausführlichste Form enthält bereits die vollständige Projektplanung (z.B. den Vertragsterminplan). Bei Projekten mit engem Abstimmungsbedarf zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber wird die Erarbeitung des Pflichtenhefts in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe oder Arbeitsgemeinschaft durchgeführt. Bei Großprojekten (z.B. Ingenieurbauten) ist die Erstellung und vertragliche Vereinbarung des Pflichtenhefts bereits selbst ein Projekt.

Lasten- und Pflichtenheft sollten stets Bestandteil des Vertrags zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sein.

DIN und PMBOK(R)

Die DIN 69901-5:2009-1 "Projektmanagement - Projektmanagementsysteme - Teil 5: Begriffe" definiert den Begriff Lastenheft im obigen Sinne. Der PMBOK(R) Guide 2008 fasst das Statement Of Work (SOW) etwas enger. Das SOW ist dort als Beschreibung der zu erbringenden Dienstleistungen oder Werke definiert. Dies umfasst lediglich die Spezifikation des Produkts oder der Dienstleistung.

ICB 3.0

Die ICB 3.0 verzichtet auf die explizite Benennung eines Lastenhefts. Statt dessen spricht sie lediglich von "project scope" und "deliverables". In der deutschen Competence Baseline NCB 3.0 wird ergänzend zumindest das Begriffspaar "Lastenheft/Pflichtenheft bei der technischen Kompetenz "Leistungsumfang und Lieferobjekte" benannt.

Prince2

PRINCE2 verzichtet völlig auf die Systematik von Lastenheft und Pflichtenheft, da es die Beschaffungsprozesse nicht beschreibt. Inhaltlich treten an die Stelle des Lastenhefts bei PRINCE2 für das Gesamtprojekt das Projektmandat und die Beschreibung des Projektprodukts. Anstelle von Lastenheften, die im Rahmen des Projekts zu erstellen sind, treten bei PRINCE2 der Produktstrukturplan und die Produktbeschreibungen sowie die Managementstrategien.

Was gehört in ein Lastenheft?

Ein Lastenheft sollte u.a. Auskunft über die Spezifikation des zu erbringenden Werks, die Anforderungen an das Produkt, Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung und vertragliche Konditionen geben.

Wer schreibt das Lastenheft?

Grundsätzlich sollte der Auftraggeber das Lastenheft formulieren. Dennoch erstellt oft der designierte Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber das Lastenheft.

Was ist der Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft?

Der Auftragnehmer setzt nach Erhalt des Lastenhefts die zu erbringenden Ergebnisse (Lasten) in erforderliche Tätigkeiten (Pflichten) um und erstellt das sogenannte Pflichtenheft als Teil des Angebots an den Auftraggeber.

Wie schreibe ich ein Lastenheft?

Der Nutzen eines professionellen Lastenhefts übertrifft den Aufwand seiner Erstellung bei weitem. Zudem enthält bei einem systematischen Vorgehen das Lastenheft ausschließlich Informationen der ohnehin nötigen Projektplanung.

- PMBOK Guide 4th edition

- PRINCE2:2009

- ICB 3.0 / NCB 3.0

- DIN 69901-5:2009-01

- DIN 69905:1997