Risikoanalyse

Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Risikomanagements und als wiederkehrender Prozess im Projektverlauf zu sehen, der sich an die Risikoidentifikation anschließt.

Risikoanalyse

Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Risikomanagements und als wiederkehrender Prozess im Projektverlauf zu sehen, der sich an die Risikoidentifikation anschließt.

Die Risikoanalyse umfasst alle Aktivitäten zur Einschätzung, Bewertung und Priorisierung der Risiken (inkl. Chancen) im Projekt. Sie liefert damit die Ausgangsbasis für alle weiteren Schritte der Maßnahmenplanung und –bewertung wie auch für die Risikoüberwachung im Projekt.

Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Risikomanagements und als wiederkehrender Prozess im Projektverlauf zu sehen, der sich an die Risikoidentifikation anschließt.

Ergebnisse der Risikoanalyse

Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind

- Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung (Schadenshöhe/Nutzen) jedes betrachteten Risikos bzw. jeder Chance

- Erwartungswert oder Risikowert jedes betrachteten Risikos bzw. jeder Chance (Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadenshöhe)

- Eintrittsnähe, Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und Kategorien der Risikoereignisse (beim Einsatz aufwendigerer Werkzeuge wie etwa der Monte-Carlo-Analyse)

- Einteilung der Risiken in Risikoklassen

- Priorisierung der Risiken

Inhalte und Werkzeuge der Risikoanalyse

In Literatur und Sprachgebrauch wird die Risikoanalyse oft begrifflich mit der Risikobewertung gleichgesetzt oder nur vage abgegrenzt. Die gängigen Normen und Standards definieren teils unterschiedliche Teilprozesse der Risikoanalyse. Sie ordnen aber die Bewertung der Risiken und Chancen in Bezug auf Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe bzw. Nutzen sowie die detaillierte Betrachtung der Ursachen und Auswirkungen einheitlich der Risikoanalyse zu.

Der Einsatz weiterer Werkzeuge zur methodischen Unterstützung der Risikoanalyse (wie z.B. ABC-Analyse, Entscheidungsmatrix, FMEA etc. ) wird empfohlen. Übliche und bewährte Werkzeuge sind insbesondere:

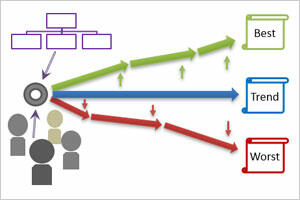

- Die Risikomatrix, die zur Bewertung, Visualisierung und auch Priorisierung der Risiken bzw. Chancen im deutschen wie im englischen Sprachraum verbreitet ist.

- Der Risikoworkshop als unterstützendes Format für die Durchführung der Risikoanalyse.

- Das Risikoregister zur Dokumentation und weiteren Risikoüberwachung.

Definitionen

Risikoanalyse im PMBOK ®Guide, Fifth Edition, 2013

Hier wird die Risikoanalyse durch die beiden Teilprozesse "Qualitative Risikoanalyse" (11.3) und "Quantitative Risikoanalyse" (11.4) beschrieben. Risiken und Chancen werden dabei gleichermaßen behandelt. Für die Qualitative Risikoanalyse wird die Wahrscheinlichkeits- und Auswirkungsmatrix empfohlen, die Bedrohungen und Chancen nebeneinander zeigt. Bemerkenswert ist der Teilschritt "Analyse der Datenqualität" in Abschnitt 11.3, der auf die Gefahr der Fehleinschätzungen aufgrund unzureichender oder unbrauchbarer Informationen hinweist. Zur Quantitativen Risikoanalyse wird die Expected Monetary Value (EMV) Analysis zur Berechnung des erwarteten Geldwerts von Chancen genannt.

Risikoanalyse in der DIN 69901

In der DIN 69901:2009-01 wird die Risikoanalyseals ein wiederkehrender Prozess (P.8.1) definiert, der die Identifikation von Risiken mit einschließt. Als Ergebnis der Risikoanalyse nennt die Norm ein Risikoportfolio mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Tragweite (die von der Begrifflichkeit mit der Schadenshöhe gleichzusetzen ist).

Risikoanalyse in der IPMA ICB4

Innerhalb der IPMA ICB4 werden durchgängig die Begriffe Chancen und Risiken (4.5.11) nebeneinander verwendet. Als Bestandteile der Risikoanalyse werden die qualitative und quantitative Analyse genannt, die sich an die Risikoidentifikation anschließen. Dabei werden Methoden empfohlen, die für die Bewertung der Chancen wie auch der Risiken geeignet sind (z.B. der Entscheidungsbaum zur quantitativen Bewertung).

Risikoanalyse in der ISO 21500

In der E DIN ISO 21500:2016-06 fehlt der Begriff der Risikoanalyse. Stattdessen wird der wiederkehrende Prozess der Risikobewertung (4.3.39) definiert, in dem die Risiken nach Priorität geordnet werden (und damit der Risikoanalyse begrifflich gleichgesetzt wird). Projektchancen werden explizit definiert und beim Ermitteln der Risiken (4.3.28) eingeschlossen als Risiken, die sich positiv oder negativ auf die Projektziele auswirken können.

Risikoanalyse bei PRINCE2®

Bei PRINCE2:2009 sind die Risikoeinschätzung und die Risikobeurteilung als zwei Aktivitäten in Bezug auf Chancen und Bedrohungen definiert, der Begriff Risikoanalyse wird nicht verwendet. Dabei kann die Risikoeinschätzung (der Wahrscheinlichkeit und der Auswirkung eines Risikos) als Pendant zur qualitativen Risikoanalyse verstanden werden, zu dem als Werkzeug eine Wahrscheinlichkeits- und Auswirkungsmatrix angeführt wird. Die Risikobeurteilung entspricht mit den Werkzeugen Erwarteter Geldwert oder Monte-Carlo-Simulation der quantitativen Risikoanalyse.

Erläuterungen und Kommentar

Während im englischen Sprachraum die Risikomatrix mit einer erweiterten Darstellung von Risiken und Chancen durchaus üblich ist, wird in der deutschsprachigen Projektmanagement-Literatur der Risikobegriff vorrangig den Bedrohungen (mit negativen Auswirkungen) zugeordnet. Die Analyse von Chancen im Rahmen der Risikoanalyse wird nur selten ausführlich behandelt. Die Betrachtung und Beurteilung von Chancen wird eher der Projektumfeldanalyse oder Stakeholderanalyse zugeordnet.

Für eine tiefere Betrachtung der Chancen im Projekt eignet sich die SWOT-Analyse. Darin werden strukturiert Stärken und Chancen (neben Schwächen und Risiken) betrachtet und systematisch Strategien zur Erschließung der Chancen (bzw. Reduktion der Risiken) abgeleitet. Die Einschätzung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Nutzen (Schaden) wird darin nicht getroffen. Die SWOT-Analyse ist vielmehr als Ergänzung zur Risikoanalyse insbesondere in frühen Phasen des Projekts oder im Rahmen einer ersten Umfeldanalyse. Eine quantitative Analyse ist mit Methoden wie etwa dem Entscheidungsbaum möglich. Ebenso empfehlenswert ist die Durchführung eines Chancenworkshops, der Raum für eine intensive Auseinandersetzung mit Projektchancen gibt.

Was gehört in eine Risikoanalyse?

Die Risikoanalyse umfasst alle Aktivitäten zur Einschätzung, Bewertung und Priorisierung der Risiken (inkl. Chancen) im Projekt. Sie liefert damit die Ausgangsbasis für alle weiteren Schritte der Maßnahmenplanung und –bewertung wie auch für die Risikoüberwachung im Projekt.

Was bedeutet "Risiko"?

Risiko ist ein eventuelles, hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung bewertetes, zukünftiges Ereignis, das bei seinem Eintreten ursächlich eine Abweichung der Ist-Daten von den Plandaten bewirken würde.

Wie funktioniert eine Risikoanalyse?

Die gängigen Normen und Standards definieren teils unterschiedliche Teilprozesse der Risikoanalyse. Sie ordnen aber die Bewertung der Risiken und Chancen in Bezug auf Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe bzw. Nutzen sowie die detaillierte Betrachtung der Ursachen und Auswirkungen einheitlich der Risikoanalyse zu.

Der Einsatz weiterer Werkzeuge zur methodischen Unterstützung der Risikoanalyse (wie z.B. ABC-Analyse, Entscheidungsmatrix, FMEA etc. ) wird empfohlen. Übliche und bewährte Werkzeuge sind insbesondere:

- Die Risikomatrix, die zur Bewertung, Visualisierung und auch Priorisierung der Risiken bzw. Chancen im deutschen wie im englischen Sprachraum verbreitet ist.

- ...

- PMBOK Guide 5th edition

- DIN 69901-5:2009-01